Exhibitions

September 21 – September 28, 2024

Steps gallery

5F Ryuei Building, 4-4-13 Ginza, Chuo-ku, Tokyo

5F Ryuei Building, 4-4-13 Ginza, Chuo-ku, Tokyo

September 21 – September 28, 2024

gallery MARUNI Tokyo – AKIYA

2-50 Akatsumi, Setagaya-ku, Tokyo 156-0044, Japan

2-50 Akatsumi, Setagaya-ku, Tokyo 156-0044, Japan

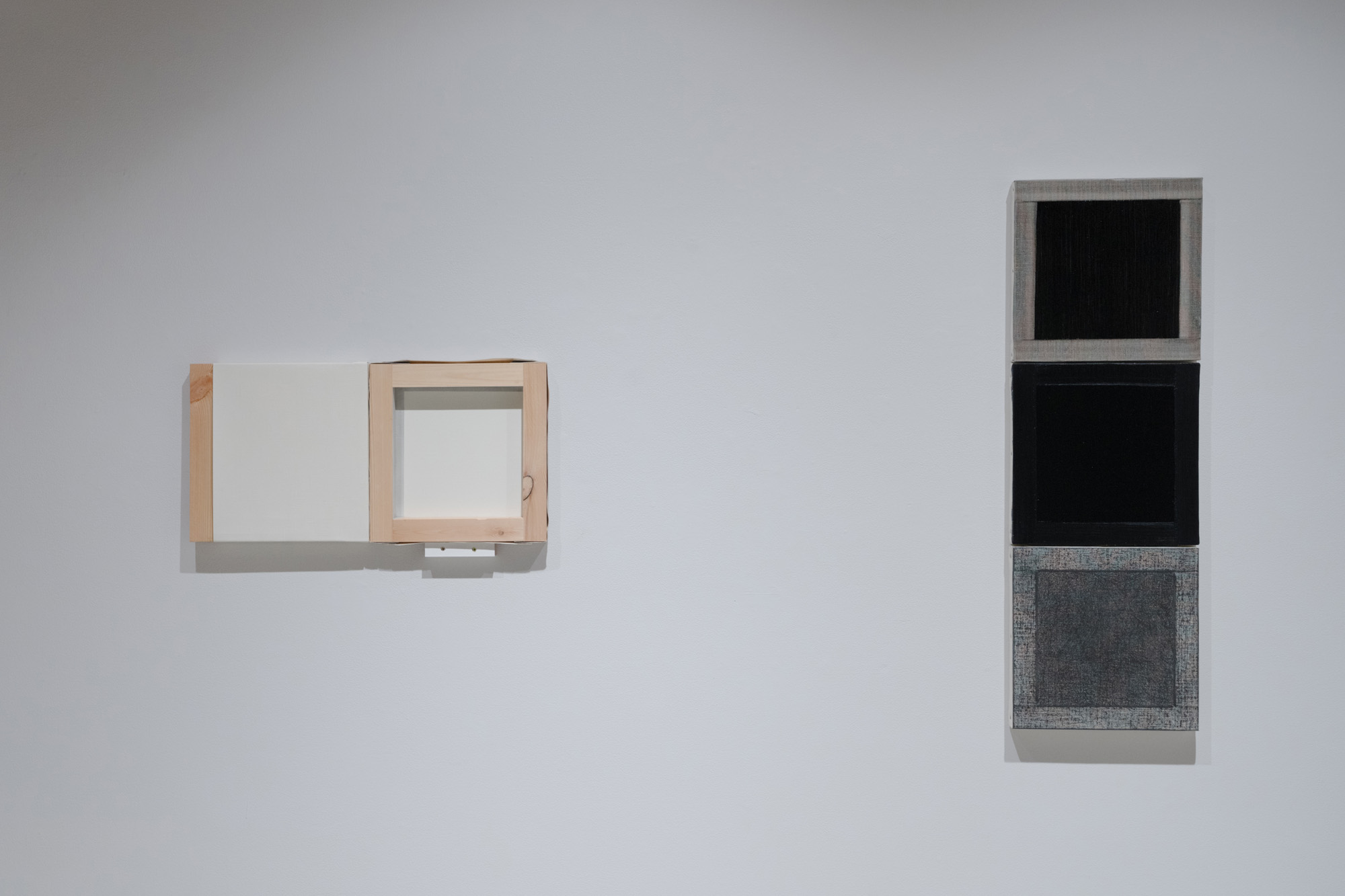

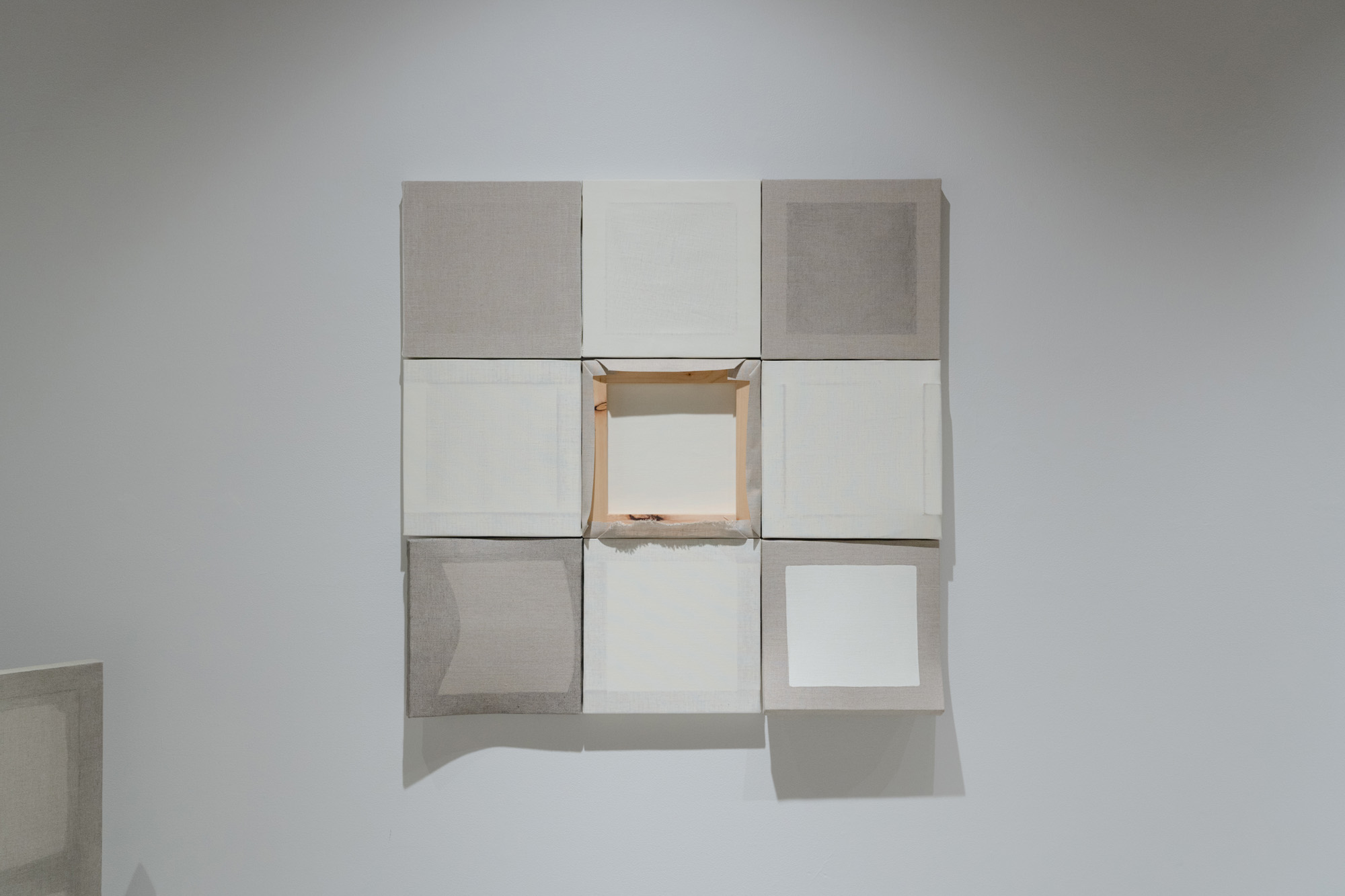

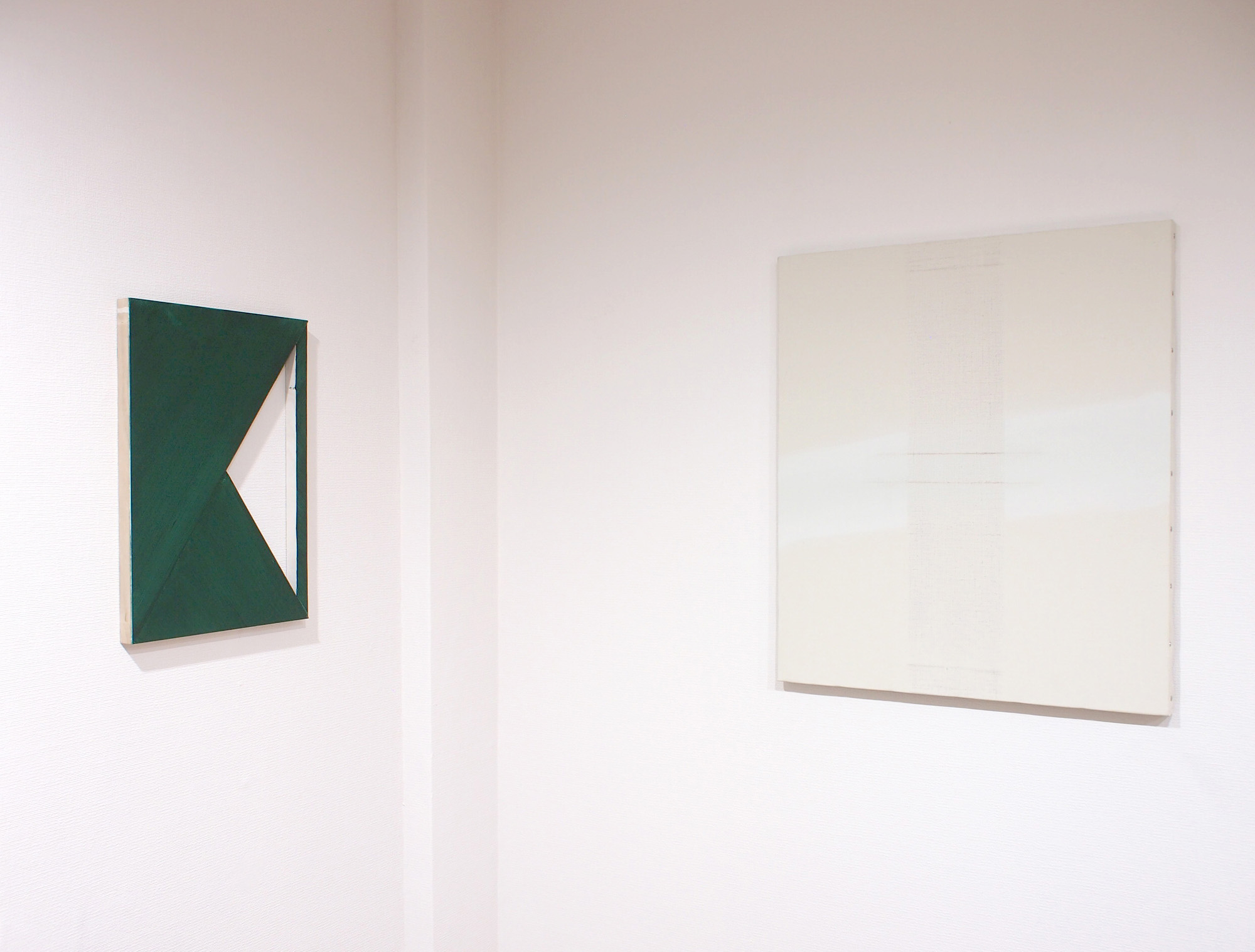

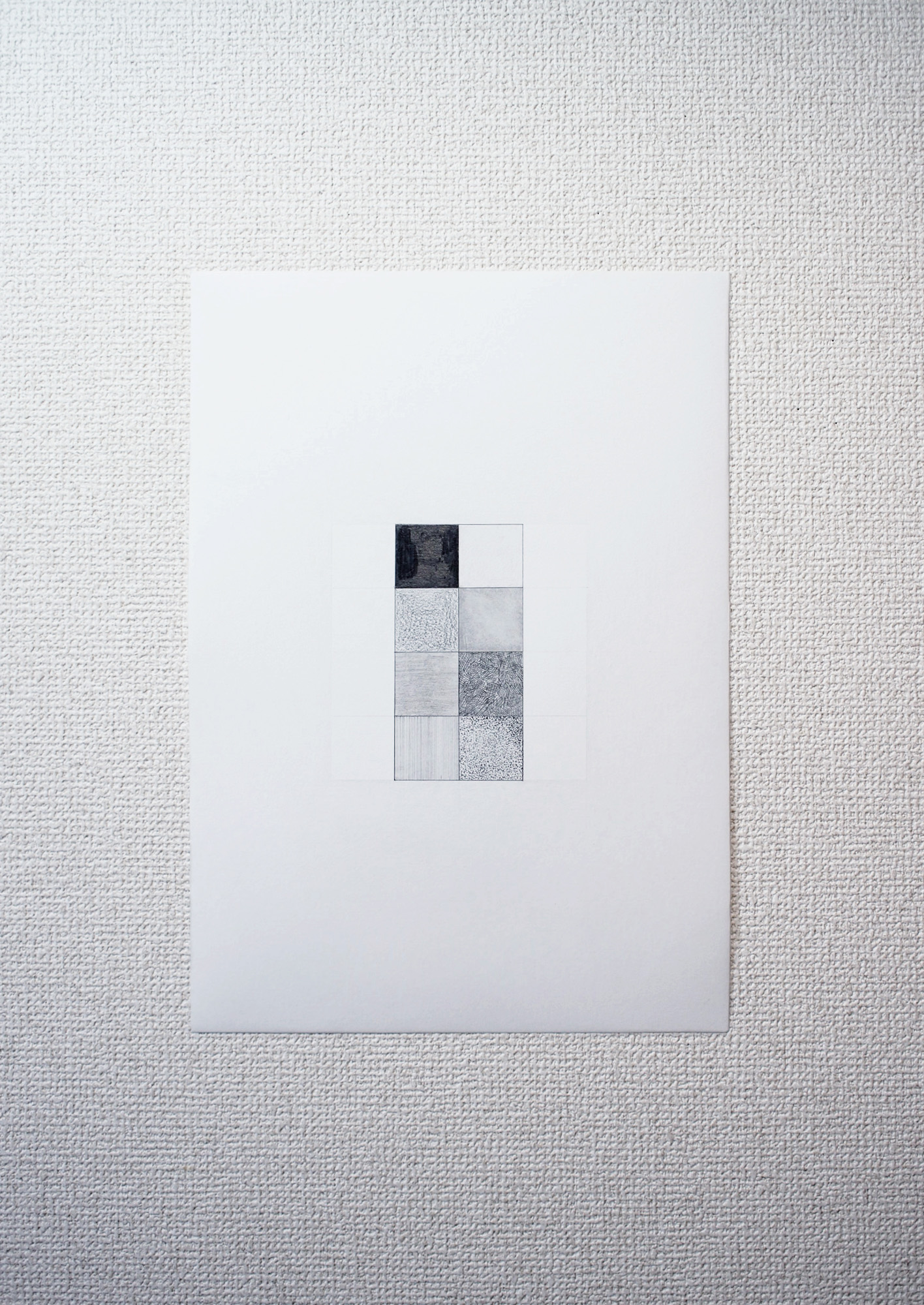

over view

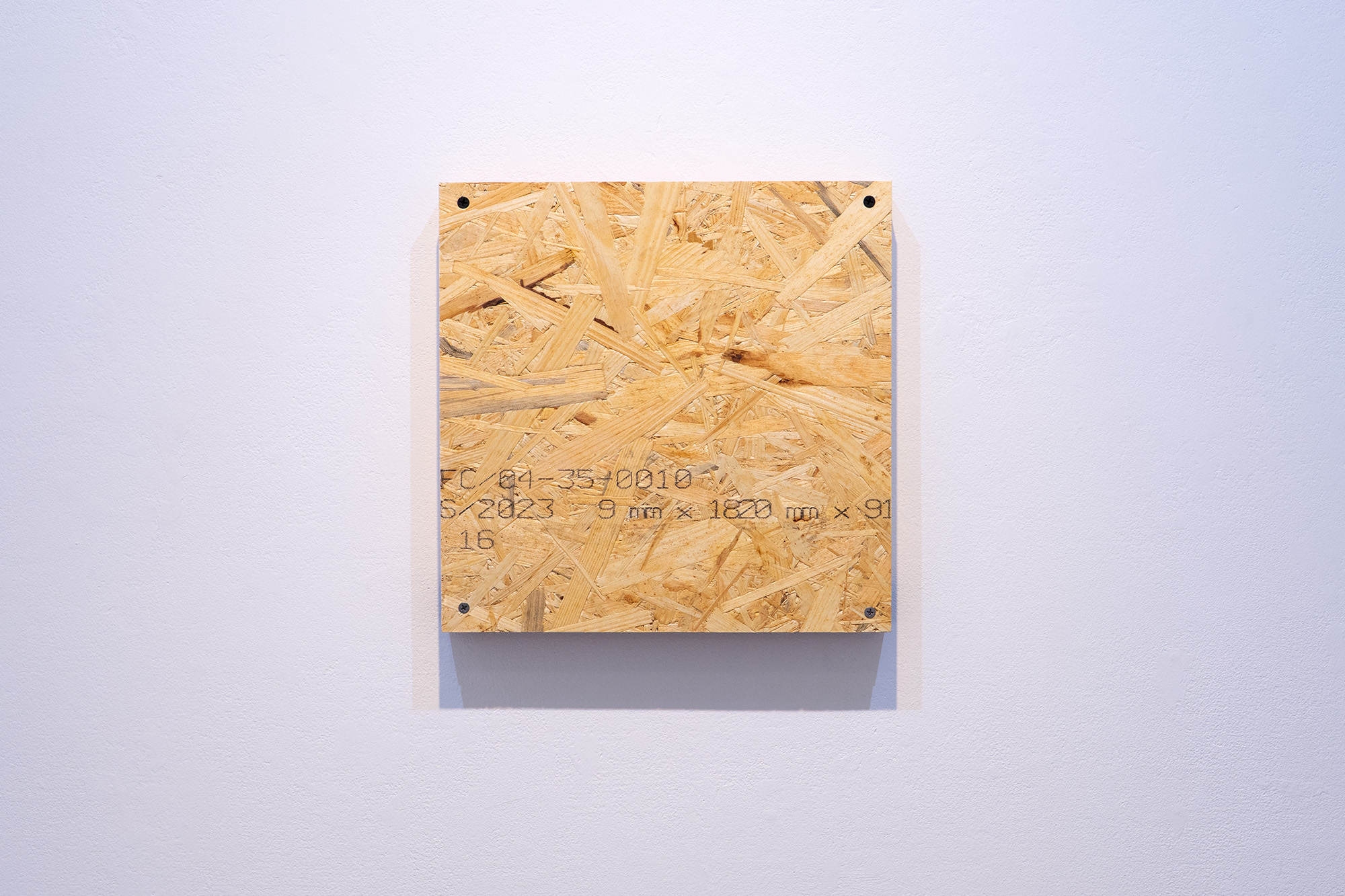

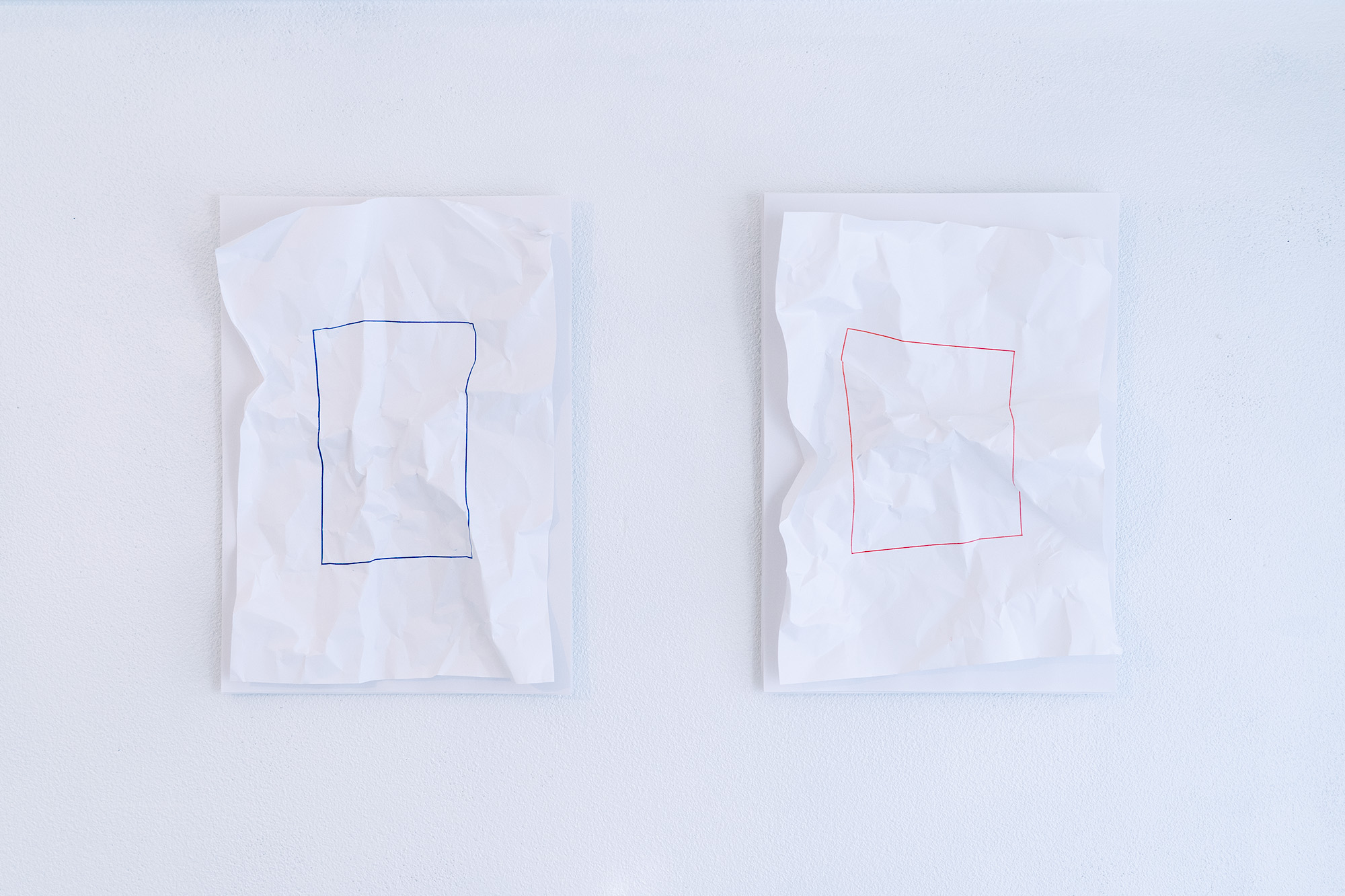

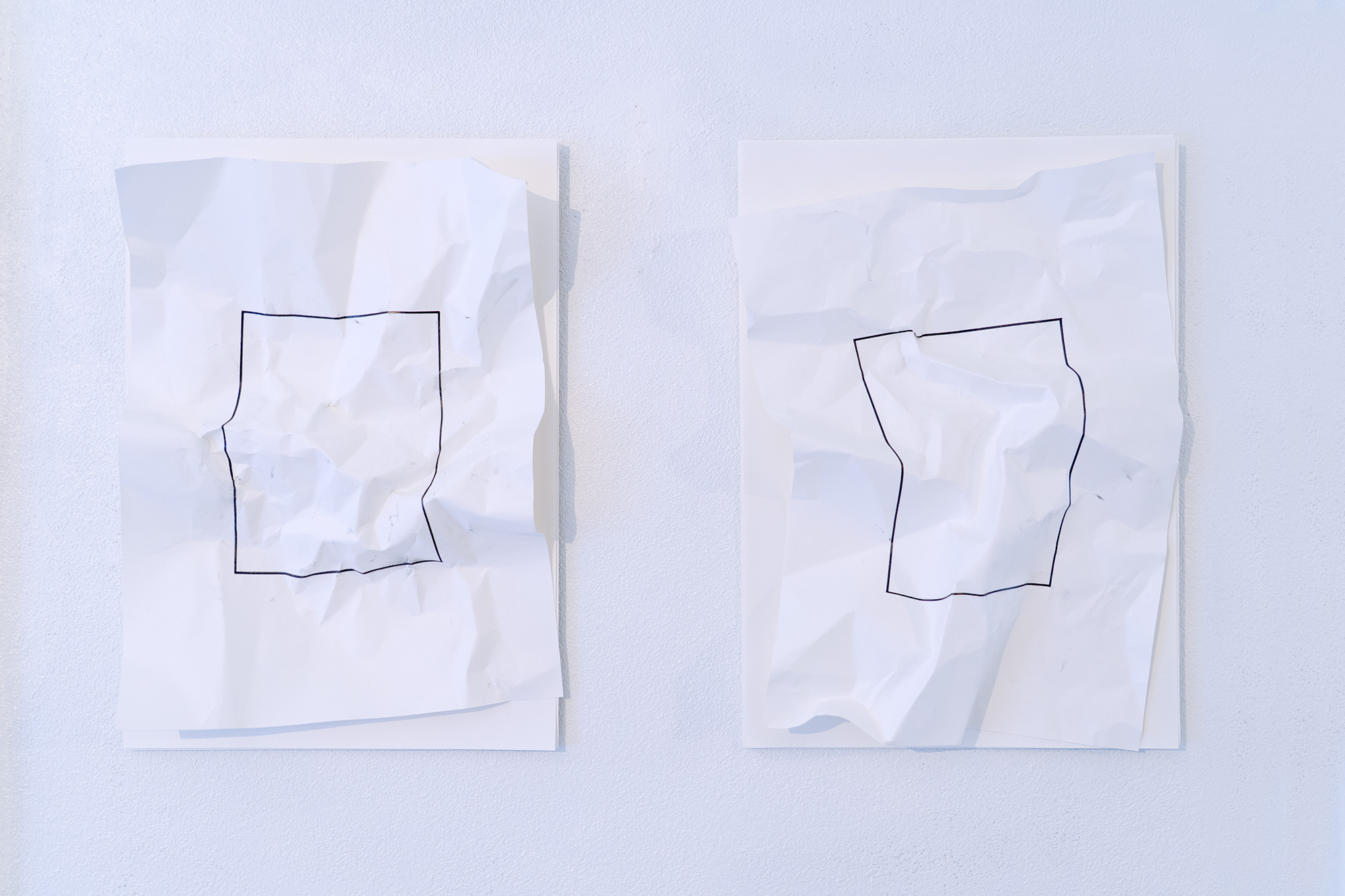

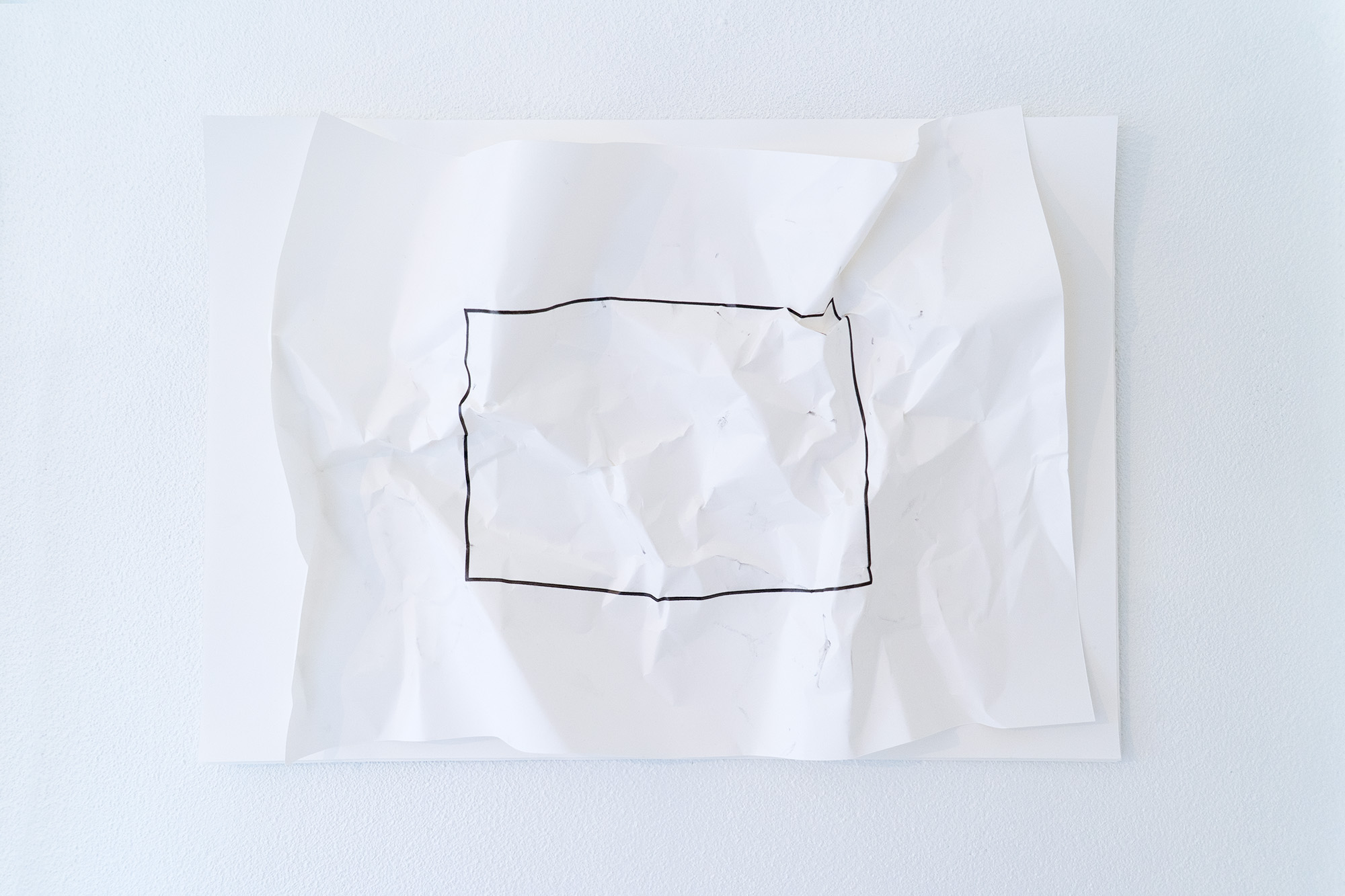

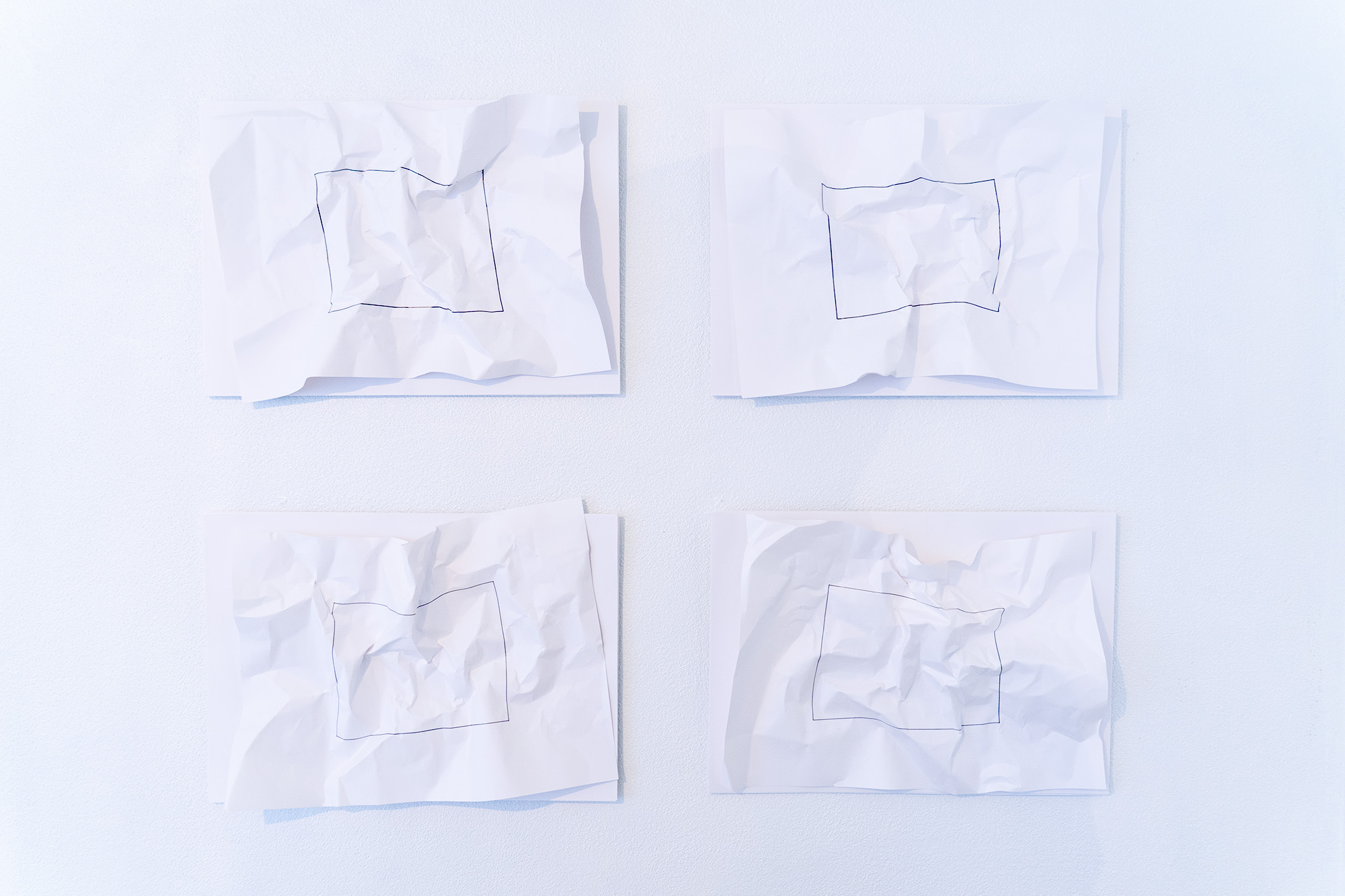

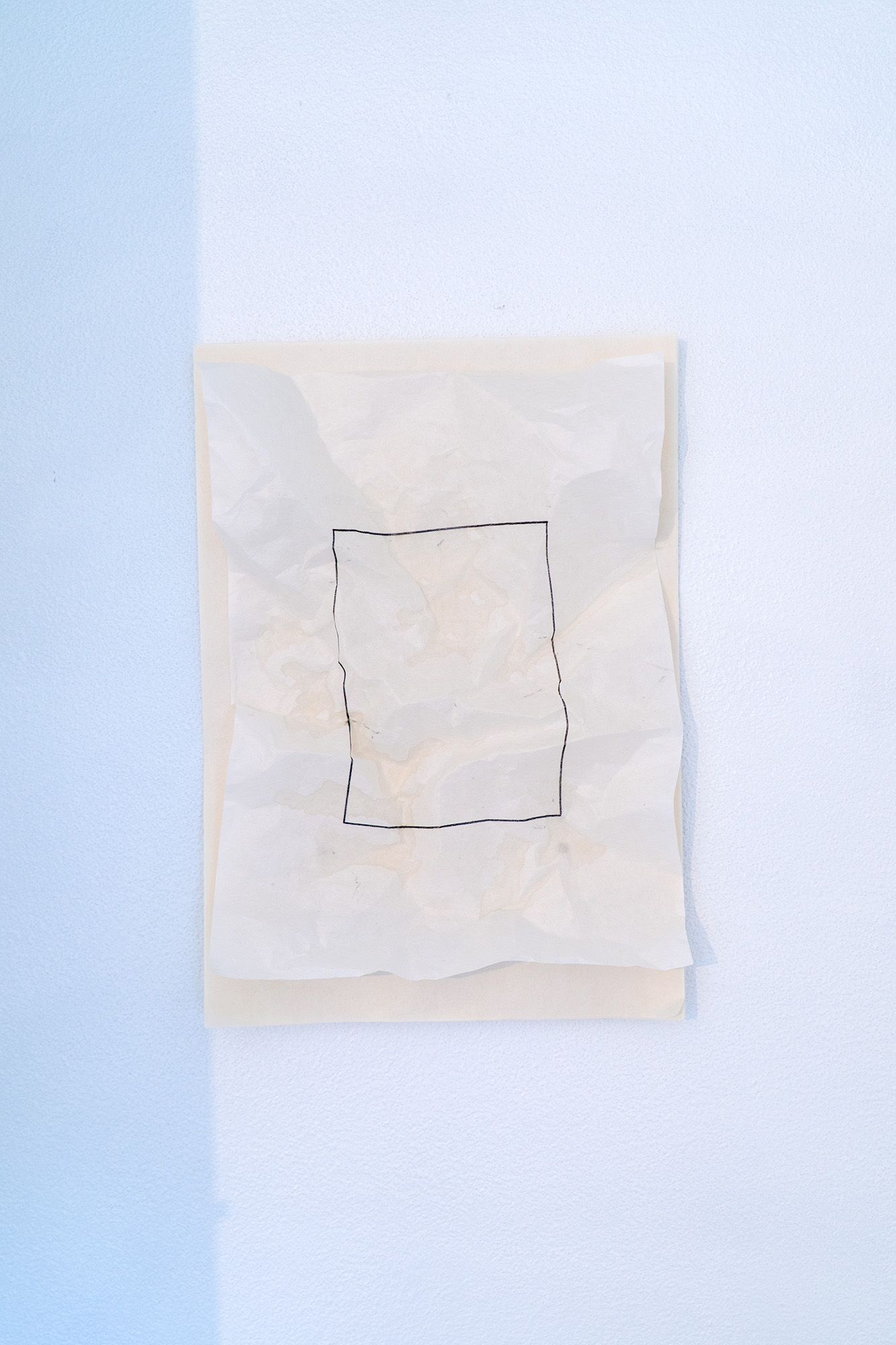

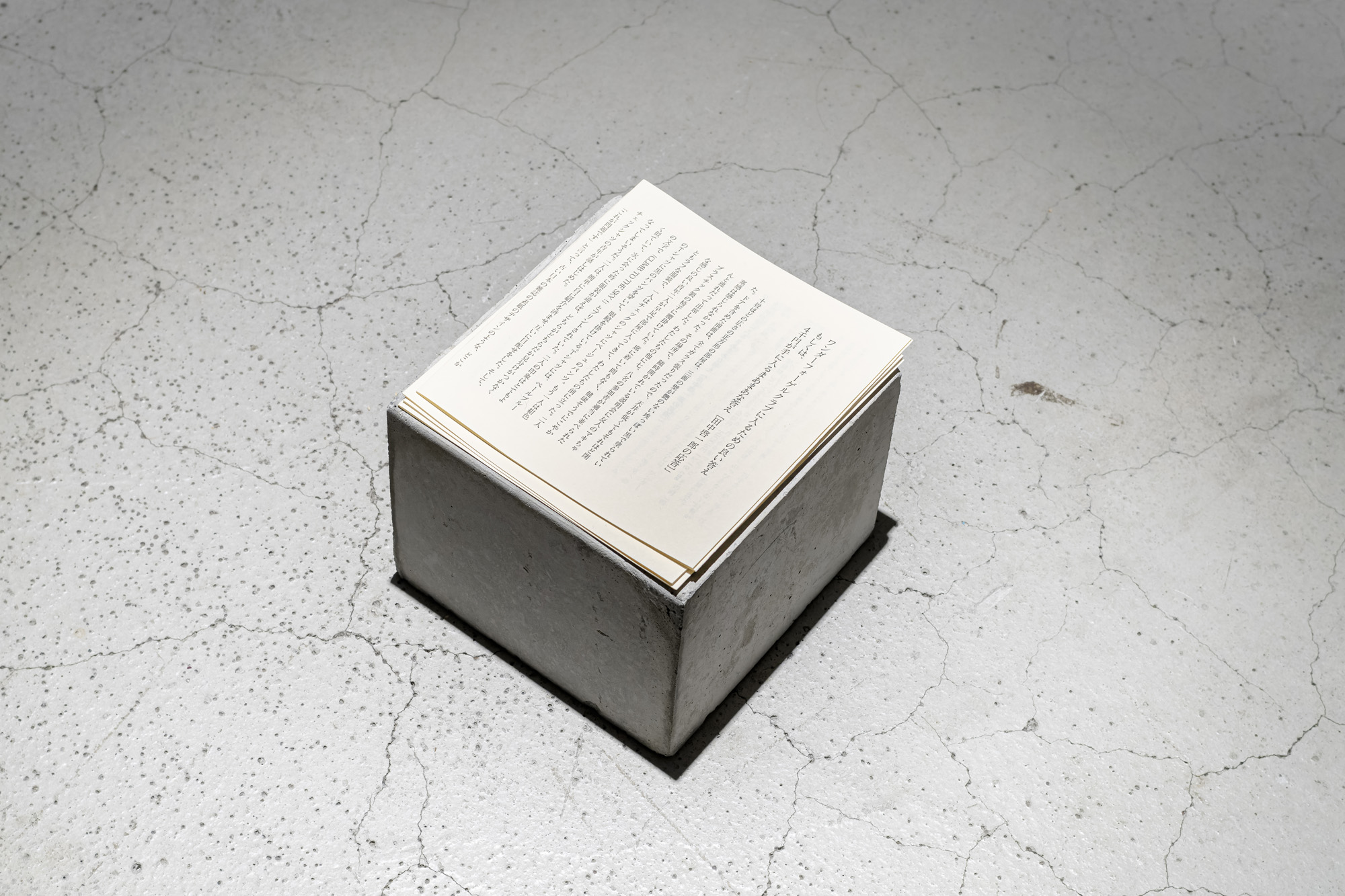

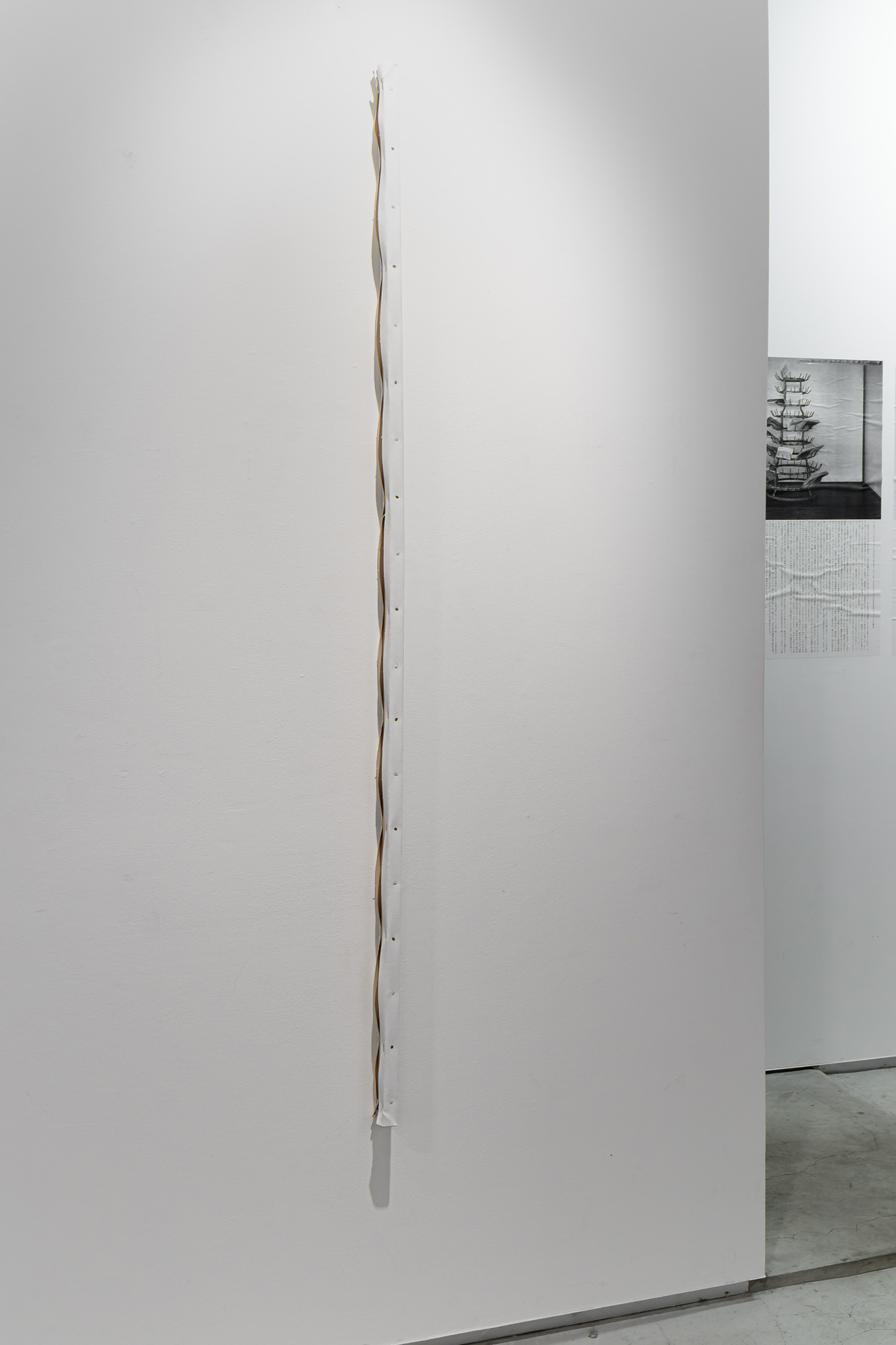

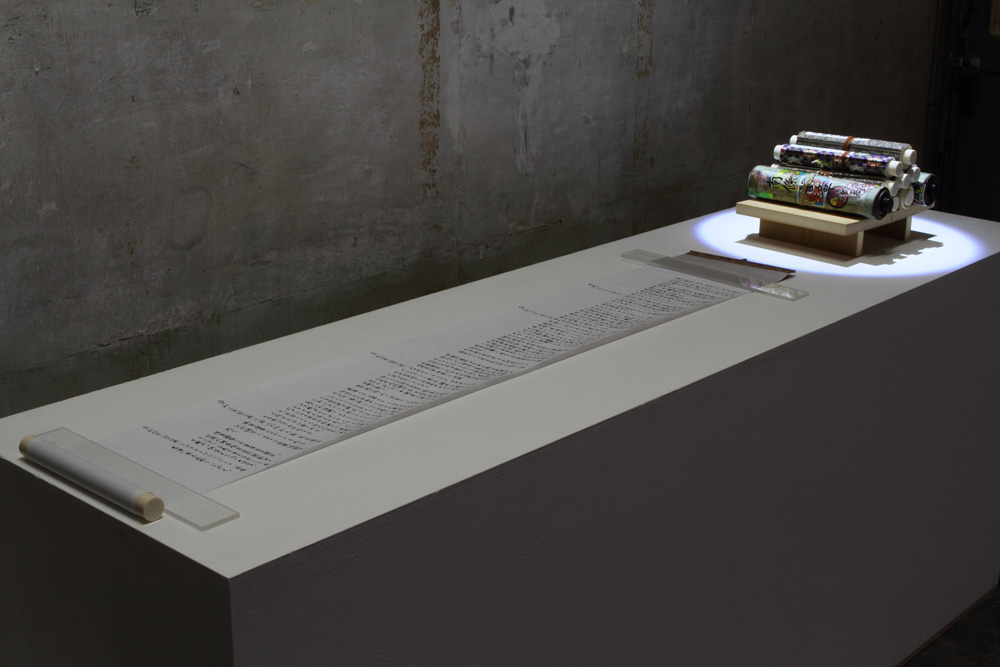

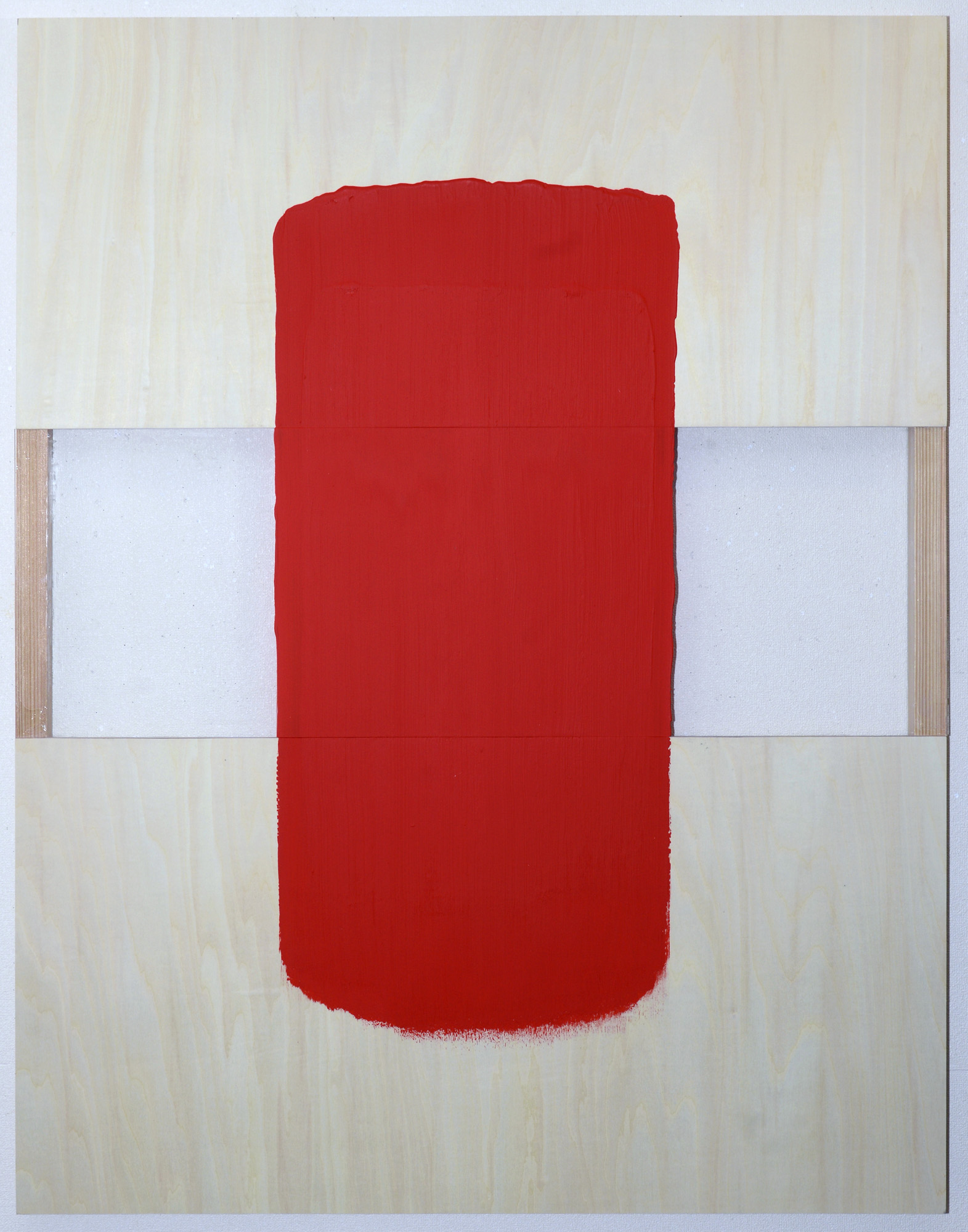

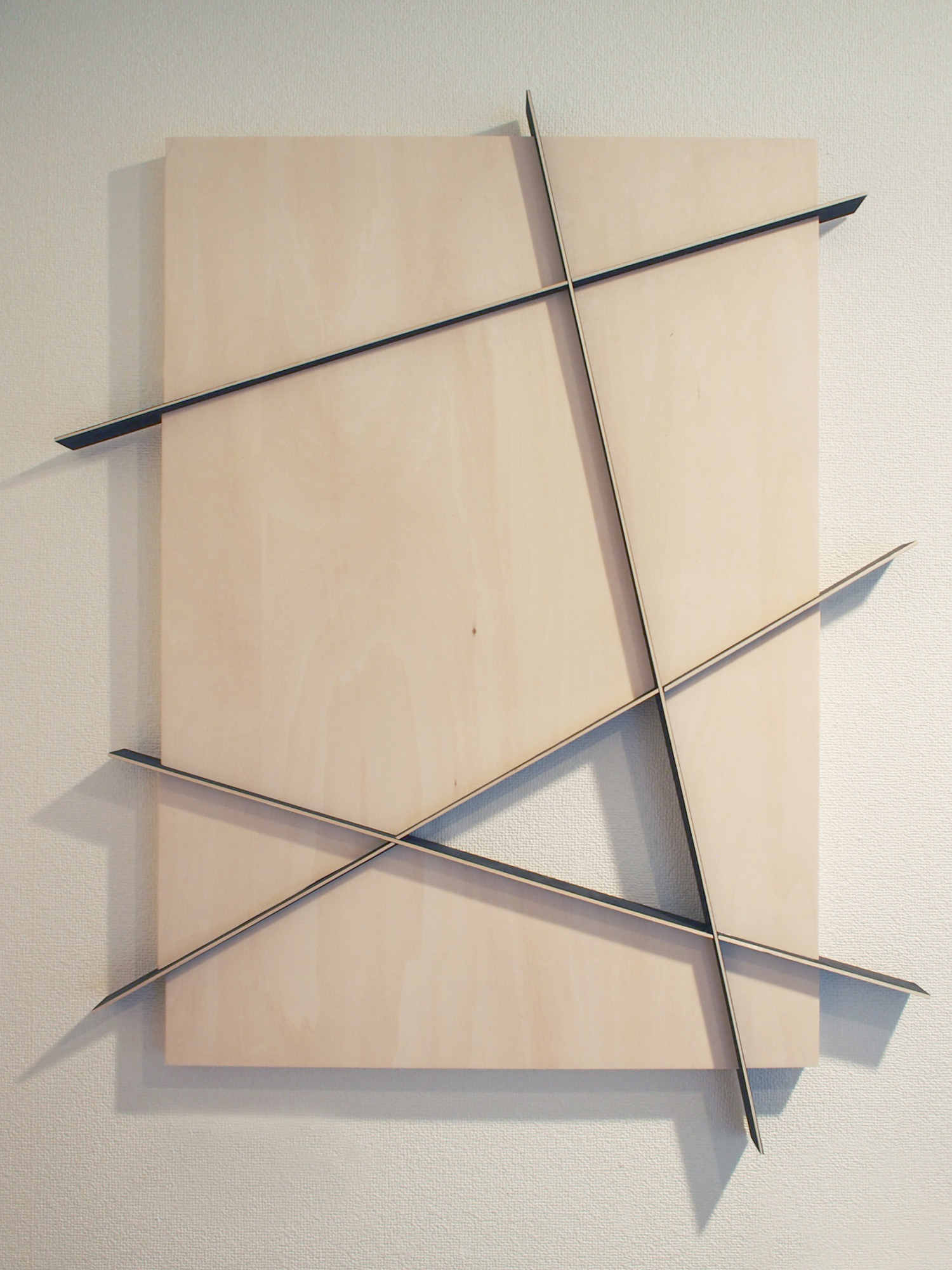

2020年のコロナ禍に外出ができない状況で制作した作品(未発表)を基にした展示。

家で過ごすことの多かった時期、作業机の上に無造作に積んでいた紙を片付けていた時に生まれた。

JISとは日本産業規格の略称であり、本展は紙の加工寸法(A4サイズ、B5サイズetc)に着目した展示である。

Mar 30 - Apr 7, 2024

hac kyoto

447 Sakuranocho, Nakagyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 604-8035, Japan

447 Sakuranocho, Nakagyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 604-8035, Japan

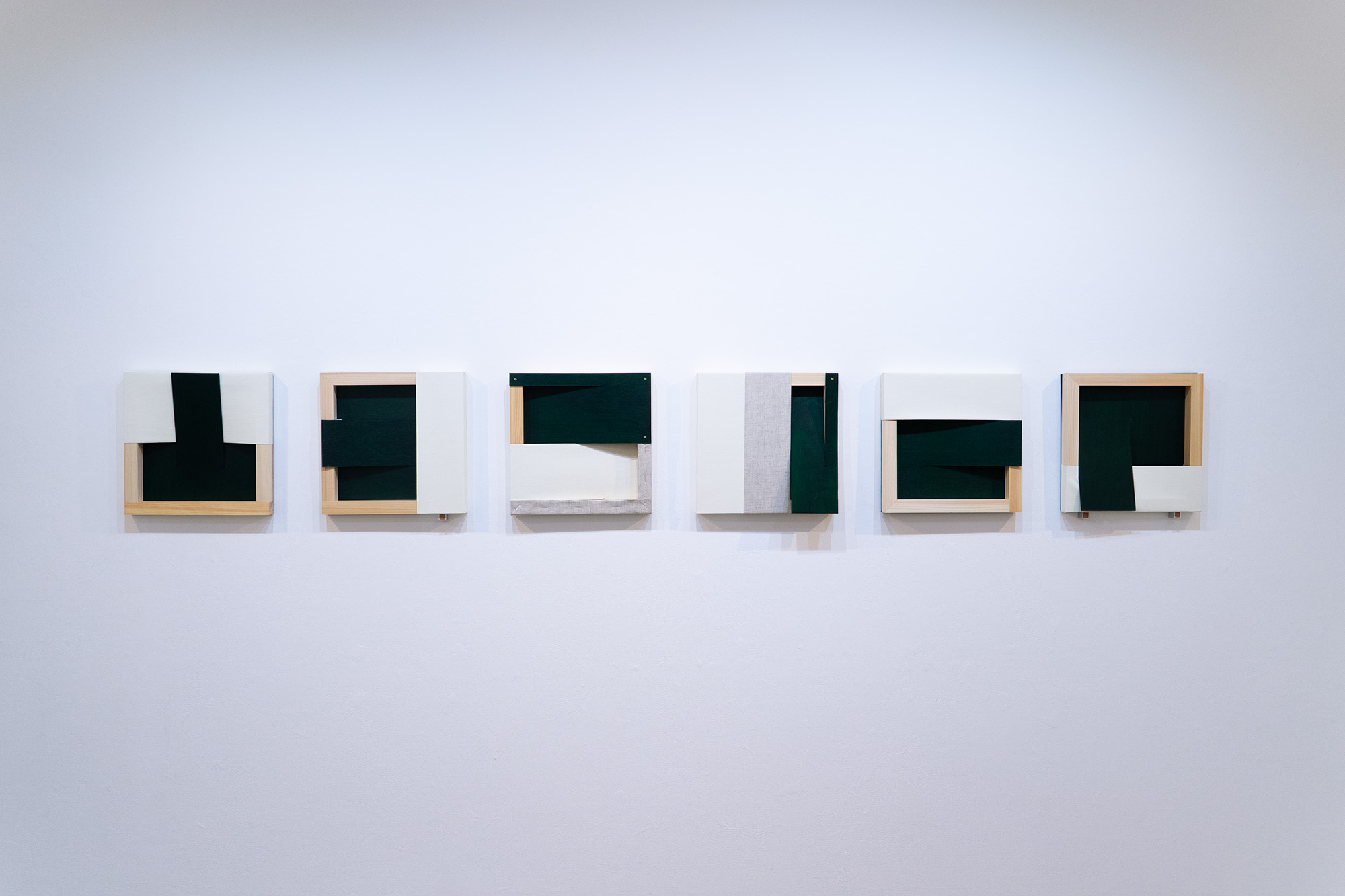

statement

普段目にする多くのモノには、定まった目的や決められた使い方がありますが、同時に私たちやモノ自体を制約する側面もあります。

たとえば、ジュエリーはどのように身に着けるのか、家具はどう使うのかなど、モノと接する際に何気なく意識されていることです。

私たちは異なる分野で活動していますが、その思考は共通しています。それはモノに直接触れ、丁寧に向き合うことから始まり、さまざまな制約を独自の方法で外してみることにあります。

「人とモノの対話から新たな価値が生まれる」

この展示ではお互いの作品を通じて、柔軟で不確定なものを展示する。

Keiichiro Tanaka / adachiyukari.

Mar 30 - Apr 7, 2024

haku Gallery

566 Nakanocho, Shimogyo Ward, Kyoto City, Kyoto

566 Nakanocho, Shimogyo Ward, Kyoto City, Kyoto

over view

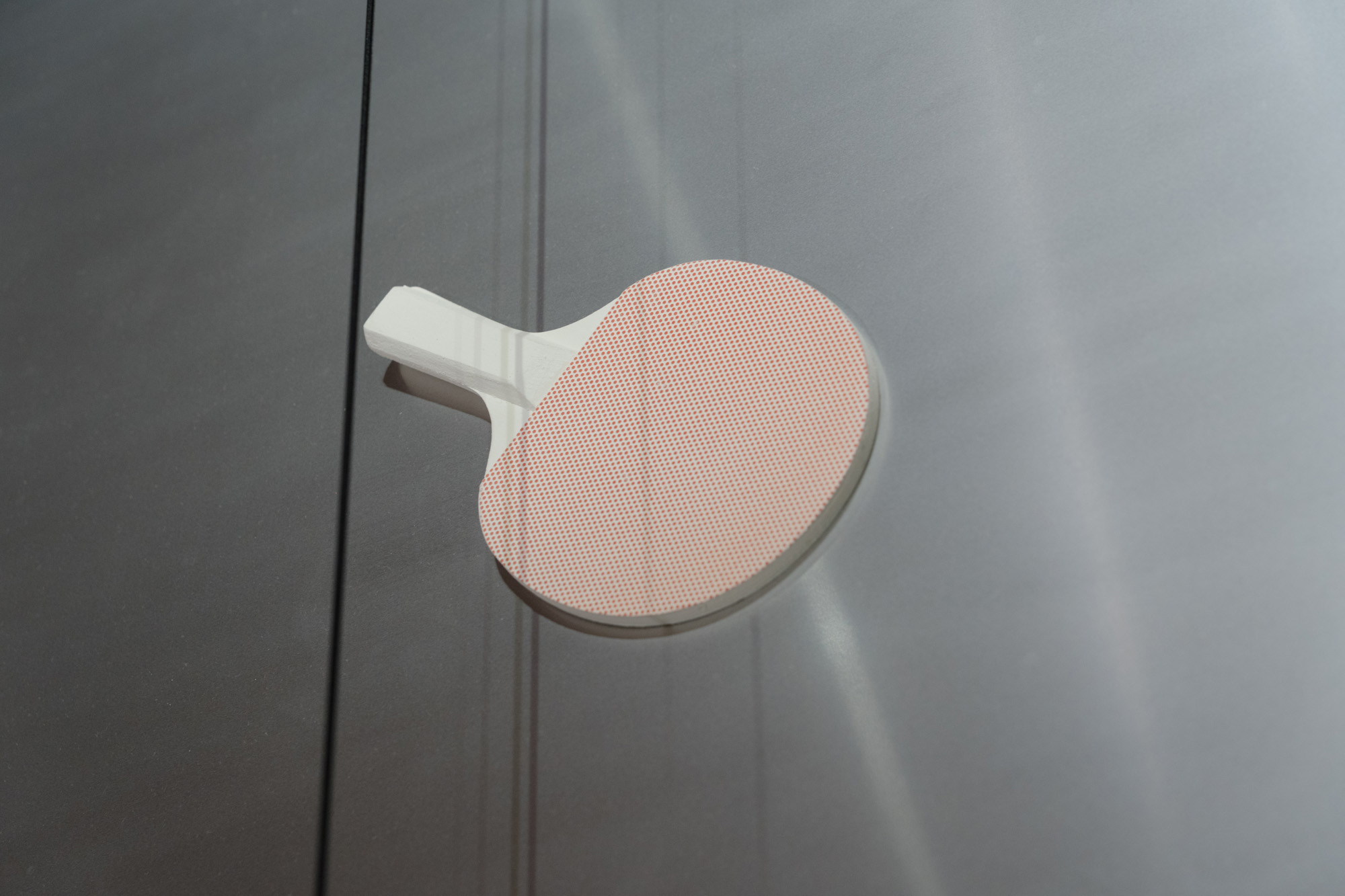

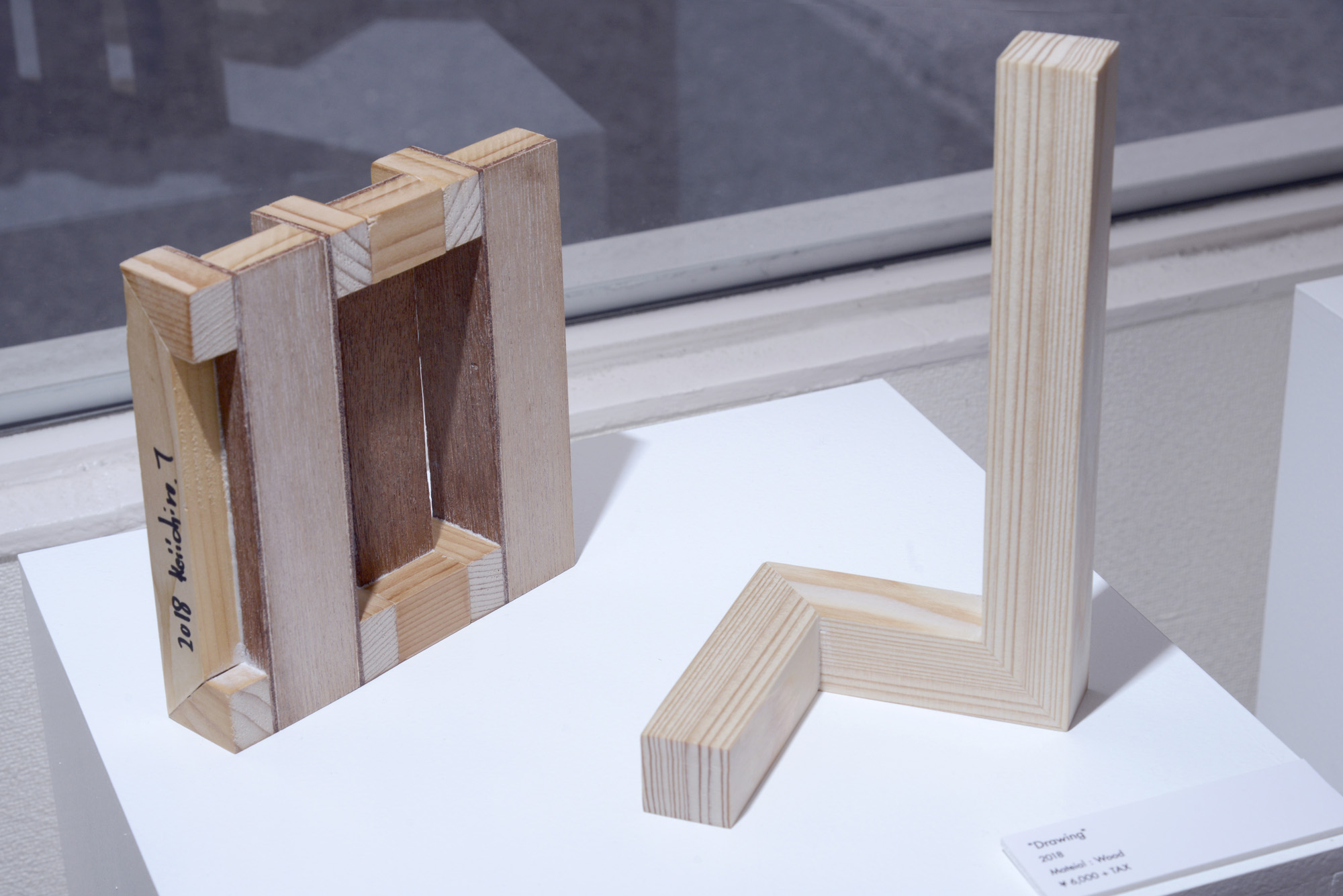

Keiichiro Tanaka with Monoya, curated by kibn 什器、展示台、卓球台、壁面の突起物(ドッコ)は Monoya によるデザイン・制作

壁面の突起物は=2024年4月のカレンダーになっており、作品を掛けることでその日を表すというもの。

Mar 30 - Apr 7, 2024

Loop-Hole

202, Ishikawa Building, 1-1-18 Miyoshicho, Fuchu City, Tokyo

202, Ishikawa Building, 1-1-18 Miyoshicho, Fuchu City, Tokyo

Feb 25 - Mar 12, 2023

HIGURE 17-13 cas

3-17-15 Nishi-Nippori, Arakawa-ku, Tokyo

3-17-15 Nishi-Nippori, Arakawa-ku, Tokyo

over view

大久保ありの作品である「ワンダーフォーゲルクラブに入るための良い答え もしくは、四千円を手に入れるためのまあまあな答え」に私の応答【田中啓一郎の応答】という形式で個展を開催した展覧会である。

Jun 28 - Feb 23, 2023

AZUMATEI PROJECT

3rd Floor, Isezakicho Center Building, 7-112 Chojamachi, Naka-ku, Yokohama

3rd Floor, Isezakicho Center Building, 7-112 Chojamachi, Naka-ku, Yokohama

preview & over view

横浜市中区伊勢佐木町センタービルでの4年間の活動を終えて、2023年1月より横浜市西区藤棚ハイツに活動拠点を移します。

藤棚ハイツでの柿落としとなる本展は、刷新されたメンバーのお披露目を兼ねた展覧会になります。立ち上げから活動に尽力してきた東亭順から不二七に代表が代わり、今後は烏山秀直、南條哲章、田中啓一郎、酒井一吉、烏亭、Dodor、Axel Toepferの8組でプロジェクトを進めます。タイトルにある「寿け」は祝うべき目出度い事柄を指す「寿」の動詞活用でありその命令形です。昨今、寿という言葉を会話で使うことは滅多にありませんし、その命令形が意味する「祝え」などといった物言いは主催者が使うものではないでしょう。しかし、古来から慶事は人間の営みにおいて重要な役割を果たし、芸術行為もその一翼を担ってきました。祝いの席となる本展では、8組の芸術家たちが藤棚ハイツで芸術行為によって寿きます。------ 〈不二七〉

Oct 1 -,10 2022

AZUMATEI PROJECT

3rd Floor, Isezakicho Center Building, 7-112 Chojamachi, Naka-ku, Yokohama

3rd Floor, Isezakicho Center Building, 7-112 Chojamachi, Naka-ku, Yokohama

preview & over view

アズマテイプロジェクトは本展覧会を機に、現在の伊勢佐木町センタービルを離れ藤棚町へ場所を移すための準備期間に入ります。

#33では、ここでの活動を締めくくるべく、我々の活動を支えてくれている作家の作品に焦点を当てた展覧会「藤棚へ」を開催いたします。

展示するのは、これまで来場者へ積極的に語られることがなかった、バックヤードに所狭しと掛けられている作品たち。

活動に関わってくれた作家から直接譲り受けたり、ここでの活動を通して購入してきたこれらの作品たちは、「ここで起きたことを記録する」というメンバーの意志のもと集められた大切なコレクションであり、我々にとって代替不可能な宝物となっています。 会期中には、作家本人を交えた座談の場を設ける予定です。 作家の生の声を聞ける特別な機会となることでしょう。

また最終日には、新しい場所へ移るための準備を行います。 是非ご高覧ください。

多くのモノが容易に他の媒体に置き換えられ、たやすく売買される現在において、作品をきっかけに作家と本気で関わり語り合うこと。

それこそがアズマテイプロジェクトのこれまでとこれからを示す活動の証であることを信じて。------ 企画:田中啓一郎

アズマテイプロジェクトがある「伊勢佐木町センタービル」ビルの取り壊しにあたり、これまで関わってきた作家たちの作品を新しい会場に持ち運ぶためのパフォーマンス。

作品1点1点を丁寧に梱包し、作品の大きさに合わせて作った箱に収めていくというパフォーマンス内容。

30点を超える作品を、約3時間ほどかけて収め、パフォーマンスは終了した。

Apr 23,24 , 2022

AZUMATEI PROJECT

3rd Floor, Isezakicho Center Building, 7-112 Chojamachi, Naka-ku, Yokohama

3rd Floor, Isezakicho Center Building, 7-112 Chojamachi, Naka-ku, Yokohama

preview

10年ほど前に東京から長崎へ活動拠点を移した烏山秀直*とは、かれこれ15年の付き合いになる。そんな彼と企画したイベントのため、2014年に初めて長崎を訪れた。はじめて搭乗するソラシドエアの機内サービスでは、乗客のほとんどが「あご」とリクエストしていた。正体がわからないまま興味本位で頼んでみると、それは柚子のきいたほっこりとする出汁スープだった ――と同時に、母が「あご」を好きだと言っていたことを同時に思い出し、長崎はカステラだけでなく「あご=とびうお」も名産なのだな、と合点したのだった。 ―― 小さな窓の外には入り組んだ地形が広がり、湖に浮かぶ小さな島に滑走路が見える。それは湖でなく海だったことを後で知るが、この大村湾は琵琶湖の半分ほどの大きさであり、全国的にも珍しい超閉塞海域といわれている。この湾の北西に広がる佐世保湾から、針尾瀬戸と早岐瀬戸という河川と見間違えるような海を通じて海水を引き込んでいるので、独特な潮の満ち引きがくり返されているのだ。長崎空港はその湾の南東に浮かぶ箕島 (大村市) に位置し、その更に南東の一番奥まった湾内で烏山となんどか釣りを楽しみ、その釣果を料理して食したことがあるが、塩加減が外海のものとはすこし違うようだったことを覚えている。適度な潮風や陽射しを受ける急勾配の地形は、柑橘類を育てるのに適しているそうで、みかんやポンカンの産地としても名高い。穏やかで白波が立つことも少ないこの海によって豊かな恵みを享受する一方、ハウステンボスの南東にある東彼杵 (ひがしそのぎ) には戦時中、回天(人間魚雷)の発射試験が行われていたという片島魚雷発射試験場跡がある。昨年の春に伊万里経由でそこを訪れたが、屋根が抜け落ちた本営跡地でウェディング関係の撮影が行われ、そのすぐわきの船着場では釣り糸を垂れる家族連れが暖かな陽射しを受けていた。この遺構について長崎観光連盟のサイトは、「エモいロケーションでアートな表現を」と紹介しており、サブカル系の撮影地としても注目されているようだ。

長崎空港に降り立つと、修学旅行の集合写真でよく見かける謎のポーズをとる大きな像や、カステラ、ちゃんぽんなどのご当地パネルが寂しげに歓迎してくれた。到着口では満面の笑みを浮かべながらiphone 6 plusを構えた烏山が元気な姿で待ち構えていた。幼馴染からゆずり受けたというHONDA CR-Vに乗り込み、空港から対岸までの長い一本橋を渡って一路長崎へ向かう。想像していた街並みと随分と違うものだなぁと思っていると20分ほどで到着した。人気もまばらな駅前である。そこは昭和のヒット曲「長崎は今日も雨だった」の路地が入り組むスナック街の長崎ではなく諫早だったのだ。いや、前川清は佐世保出身だから故郷の佐世保を思って歌っていたのかもしれないが……。諫早 (いさはや) というと1997年に干拓事業として潮受け堤防が次々と閉められるというショッキングな映像が全国に流れたあの街である。現在では、ギロチンシャッターの上に車道が通されていて、ドナルド・ジャッドの作品のごとくシャープにエッジをきかせながら約7キロある対岸同士を一直線に結び、海と干拓地の境界を示している。ここ諫早は、有明海に続く諫早湾、外海側に橘湾、そして大村湾と3つの異なる湾に囲まれた珍しい土地でもある。木造平家造りだった駅舎も最近になって大改築され、スタバも入る複合施設の駅ビルに生まれかわった。近くには本明川が流れ、川岸に整備された遊歩道を学生たちが下校している。恋を語りあうには絶好のシチュエーションだろう。そんなエリアに烏山が室長を務める諫早造形研究室がある。古き良き(もしくは悪しき)昭和を感じさせる佇まいのままのその研究室は、とにかくすこしでも上位ランクに合格させるための美術予備校というよりも、進学後に続く美術との関わりかたに指導の重心を置いた寺小屋めいた趣がある。そこで事務や会計、学科講師や室長補佐として烏山をフォローしているのが、本企画の主役となるアズプロ第四の男、南條哲章である。2014年以降になんども長崎を訪れ、釣りを楽しみ、おすすめの道の駅を案内してもらい、潜伏キリシタンの地を辿り、ちゃんぽんやトルコライスを食べくらべ、皿うどんの裏メニューを覚えながら、研究室に集まる烏山の教え子たちとも交流を深めるたびに、忙しい合間を縫っていつも彼は顔を出してくれた。そして2018年の終わり頃、アズプロの立ち上げを快諾してくれた。

「この南條とはいったい何者なのか?」と、これまでに何度か質問されたことがある。彼を説明するには長崎・諫早について書かなければいけないように思いこのように紹介が長くなっているが、彼はアーティストではない。というと、では何をする者がアーティストなのか。アーティストと称する者の作品が本当にアートかどうか。アートとはなんだ? というブーメランが返ってくるのだが、一般的にいう表現者としてのアーティストではない。大学では工学部に在籍し、企業に勤め、現在は地元諫早で新しい家族と暮らし、保育園を設立し、三代続く市議会議員の父親を補佐し、地域の消防団にも属し、地元ではすこぶる顔が広い。さらに幼馴染の研究室を支え、アズプロのメンバーでもある男、それが南條哲章だ。とはいえ、それは彼の表層の一部に他ならない。アズプロでは、メンバーのそれぞれが企画を打ち出しその運営を担っているので、本人が行動しないかぎり何かがはじまることはない。今回で28回目となる本企画では、その他のメンバー四人 (烏山秀直、田中啓一郎、酒井一吉、東亭順) が個別に南條をインタビューし、何かしらの表現物としてそれぞれ提示することになった。

もしかしたら南條は、自らが動くのではなく自発的にメンバーが動くのを待っていたのかもしれない。不動だからこそ生み出せたともいえるこの企画の開始から、四人の美術家たちが一人の男にロックオンした。妄想と思考を四六時中くり返しながら南條哲章という男を考える旅に歩み出したのだ。南條と我々インタビュアーとのやりとりを収めた記録映像で、それぞれの異なる切り口やその経過を通して、アズプロ第四の男=南條とは何者か? という人間の解体が始まる。また一方では、ねるとん紅鯨団の告白タイムではないが、この告白とも言える創作行為によって、我々の人間関係が今後どのように深化するのか楽しみである。

*烏山秀直(画家/アズプロ創立メンバー。諫早造形研究室とNagasaki Factoryにてsongs for a pigeonを開催した。)

------ 文:東亭順(現代美術家) 企画:田中啓一郎

Dec 11, 2021 - Jan 30, 2022

AZUMATEI PROJECT

3rd Floor, Isezakicho Center Building, 7-112 Chojamachi, Naka-ku, Yokohama

3rd Floor, Isezakicho Center Building, 7-112 Chojamachi, Naka-ku, Yokohama

statement

自動更新されゆく道楽に窓が覆われようとも、抹消されゆく過程に目を凝らし外界に手を伸ばす。

どんな世界になろうと、此処に集う芸術家が状況に屈し歩みを止めることはないであろう。

2021 年最後を飾るプロジェクト#26 では、3名によるグループ展を開催する。------ 企画:田中啓一郎

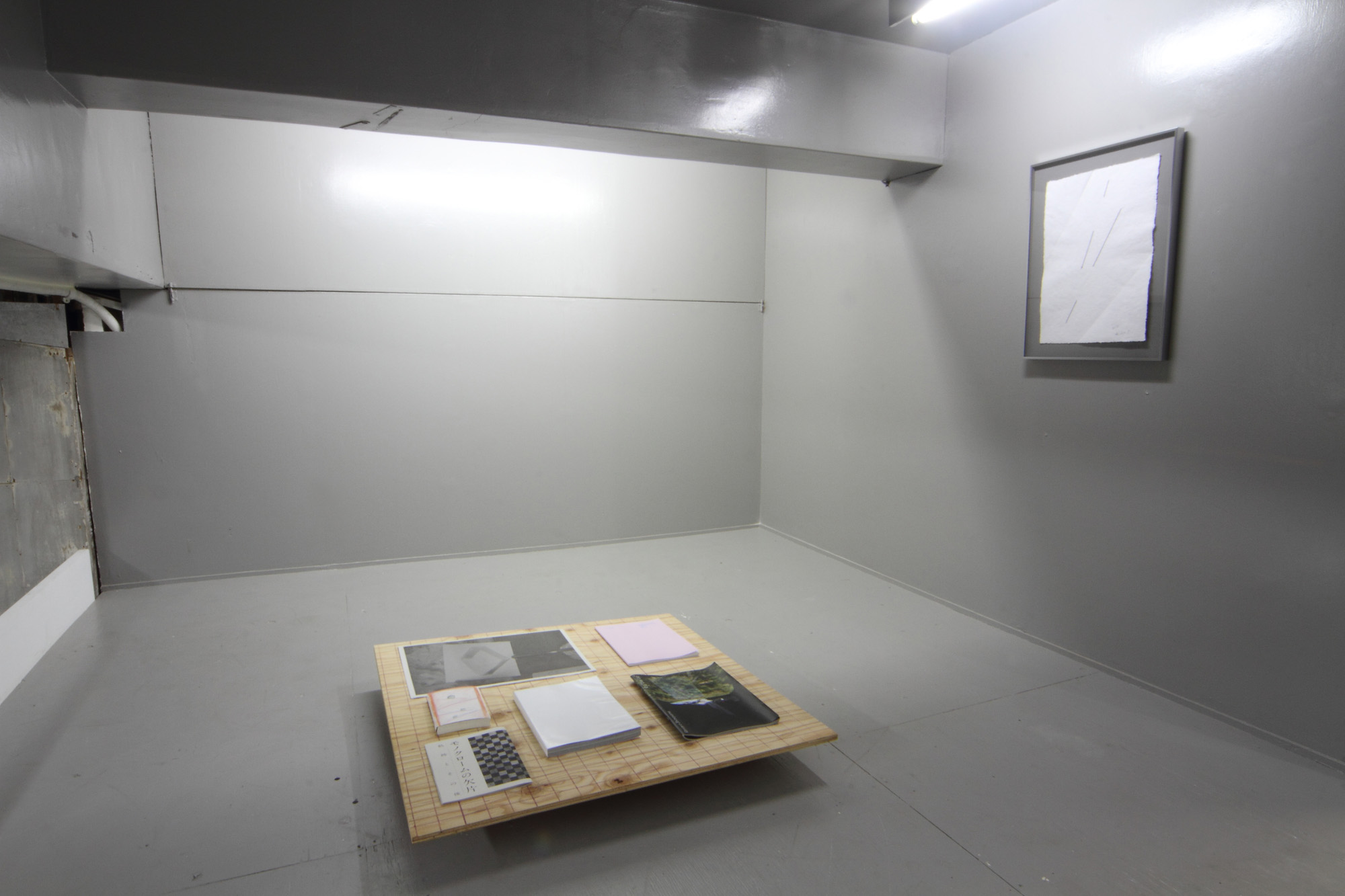

Apr 3 - Mar 2, 2021

AZUMATEI PROJECT

3rd Floor, Isezakicho Center Building, 7-112 Chojamachi, Naka-ku, Yokohama

3rd Floor, Isezakicho Center Building, 7-112 Chojamachi, Naka-ku, Yokohama

statement

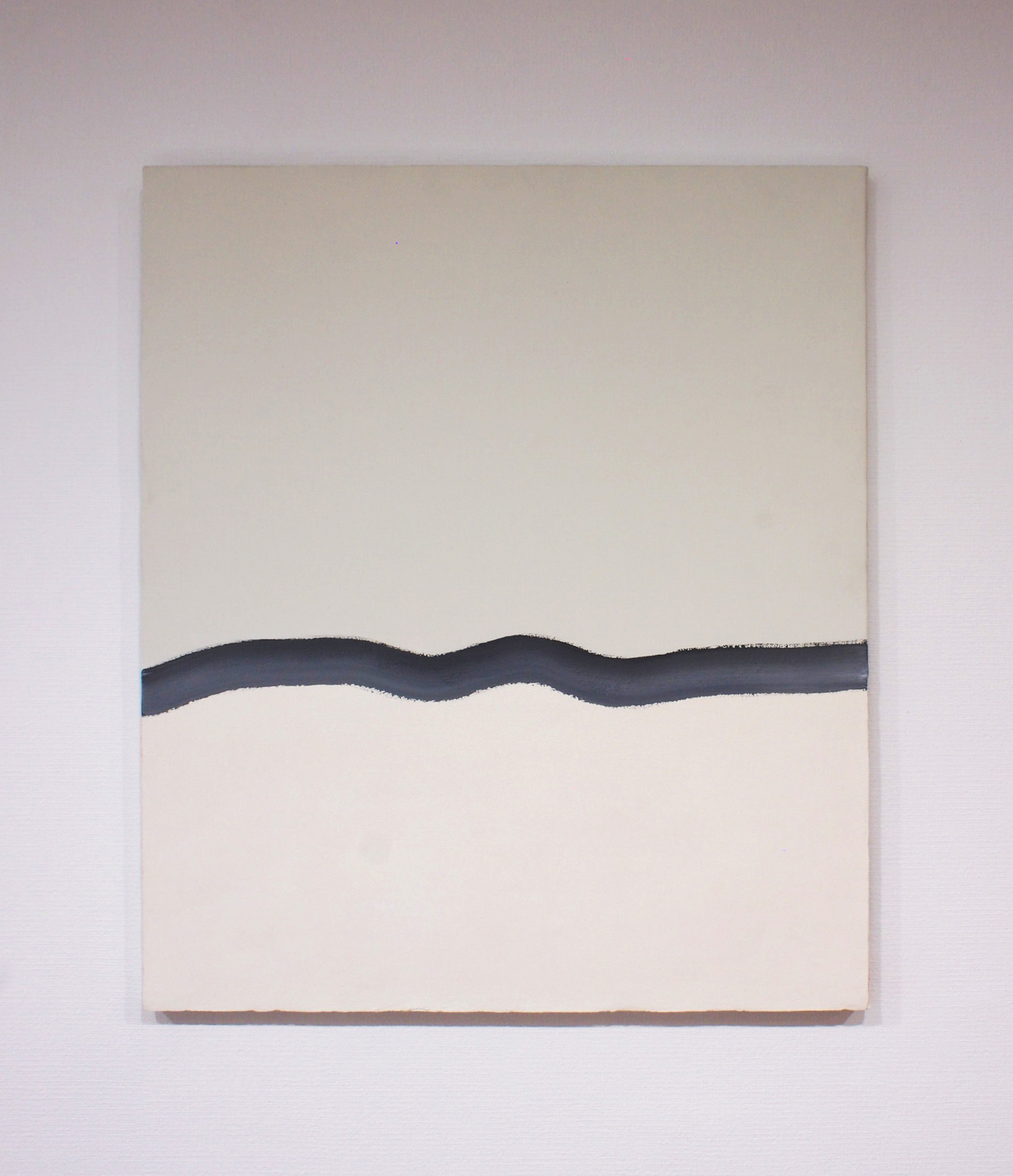

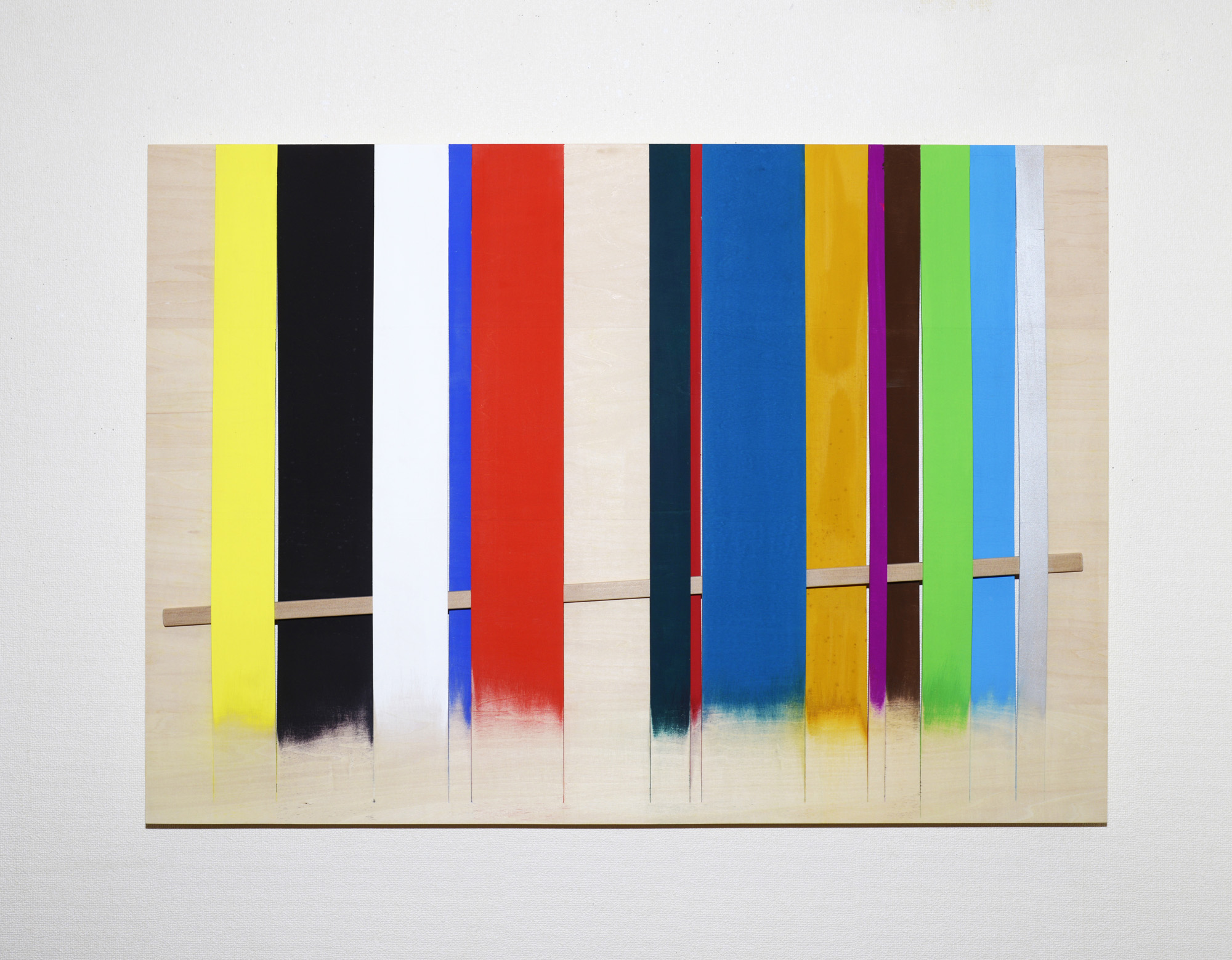

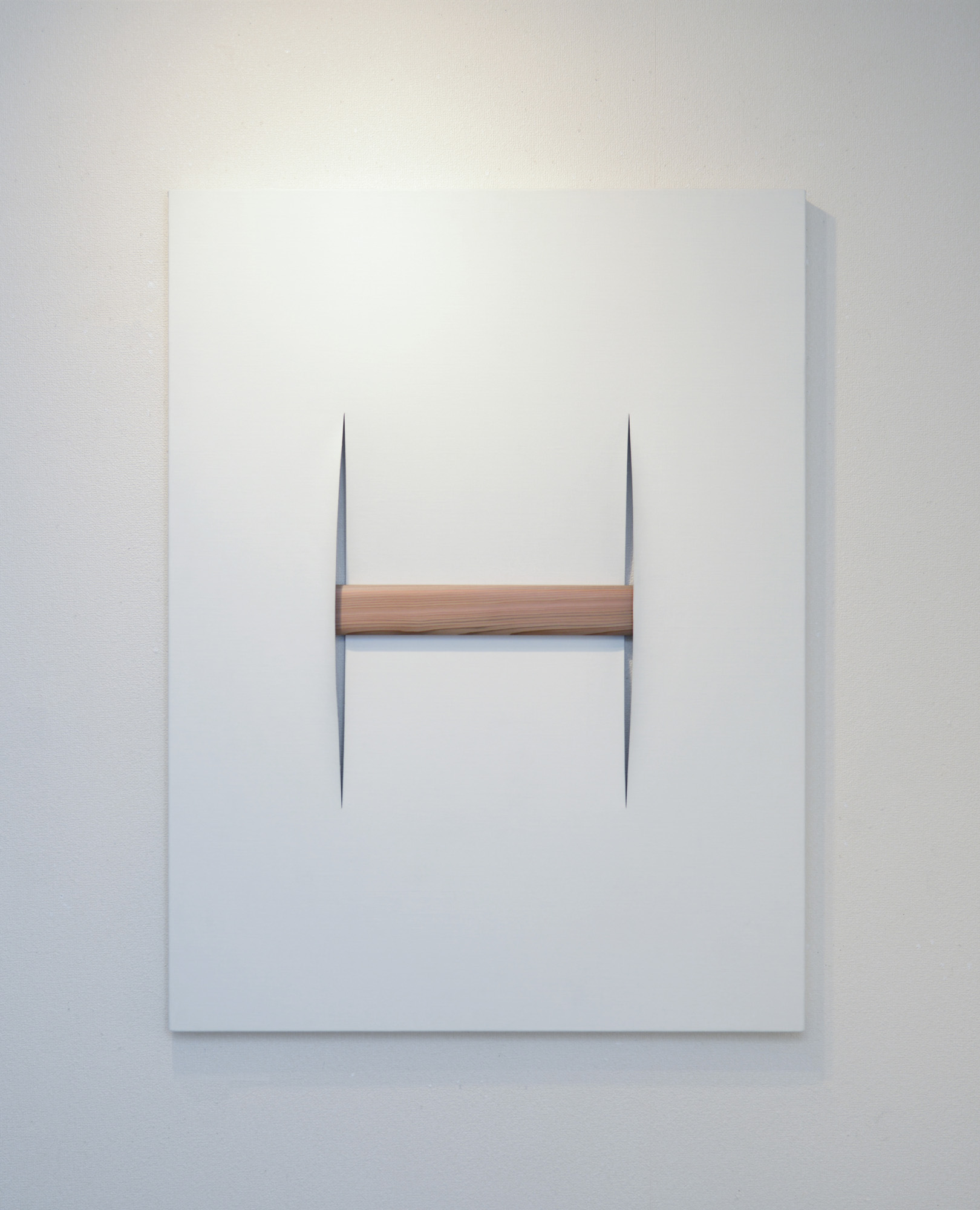

アルゼンチンで生まれたある美術家は、閉鎖された領域を越え無限に拡がることを期待して、一色に染めたキャンバスにナイフで切れ目を入れた。

数年前その実物を見る機会があった。

想像していたより遥かに血液で染めたように輝き、絶妙な張力によって皮膚の様に薄く、傷口のような切れ目には緊張感があった。

吸い込まれるように限界まで近づいた時、黒い布が張り付けてあることを知った。

夢を覚ますかのように現実に引き戻されたあと、向こう側も見たくなった。------ リーフレットより

人は意味を決めること或いは知ることによって物や事の認識を共有可能にしているが、同時に思考することも完了されてしまっている状態であると考えている。

そのような認識を表現の素材とし態度を変更することで、物や事との関係を再構築する。

作品は私たちを思考が完了する前へと導き、物や事を再び思考する機会を与え、そしてそれにより、多くの人を介し認識していた自分自身を再認識する場となる。

見せる側であり、見られる側であり、また見ている側でもあるということを繰り返し経験することで、作品を通して鑑賞者と共演し、通り過ぎてしまった美しさを感じたい。------ 会場配布にて

Oct 21 - Nov 7, 2021

merdre

1-9-4 Yazakicho, Fuchu City, Tokyo

1-9-4 Yazakicho, Fuchu City, Tokyo

Dec 21, 2019 - Jan 26, 2020

Rocky Shore

statement

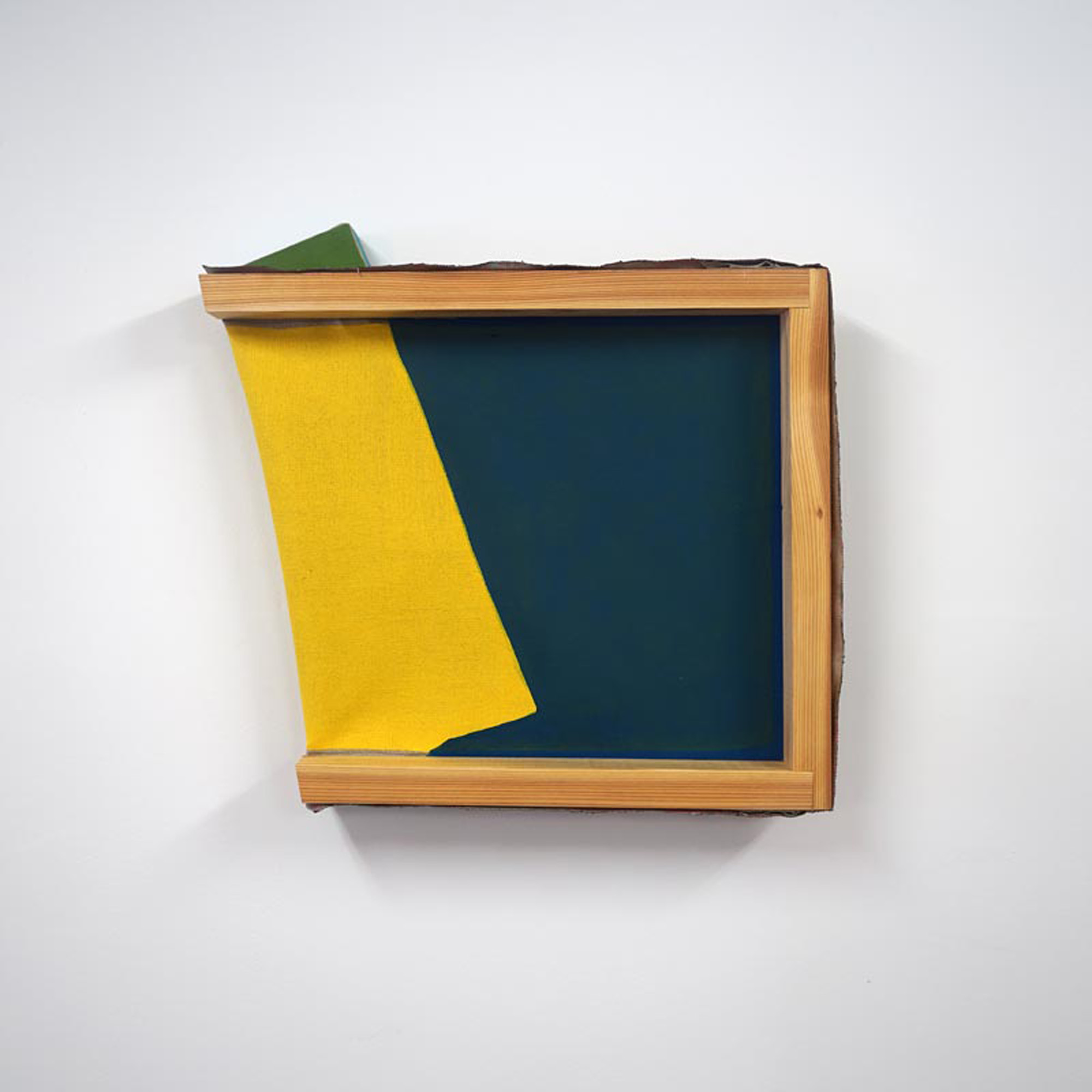

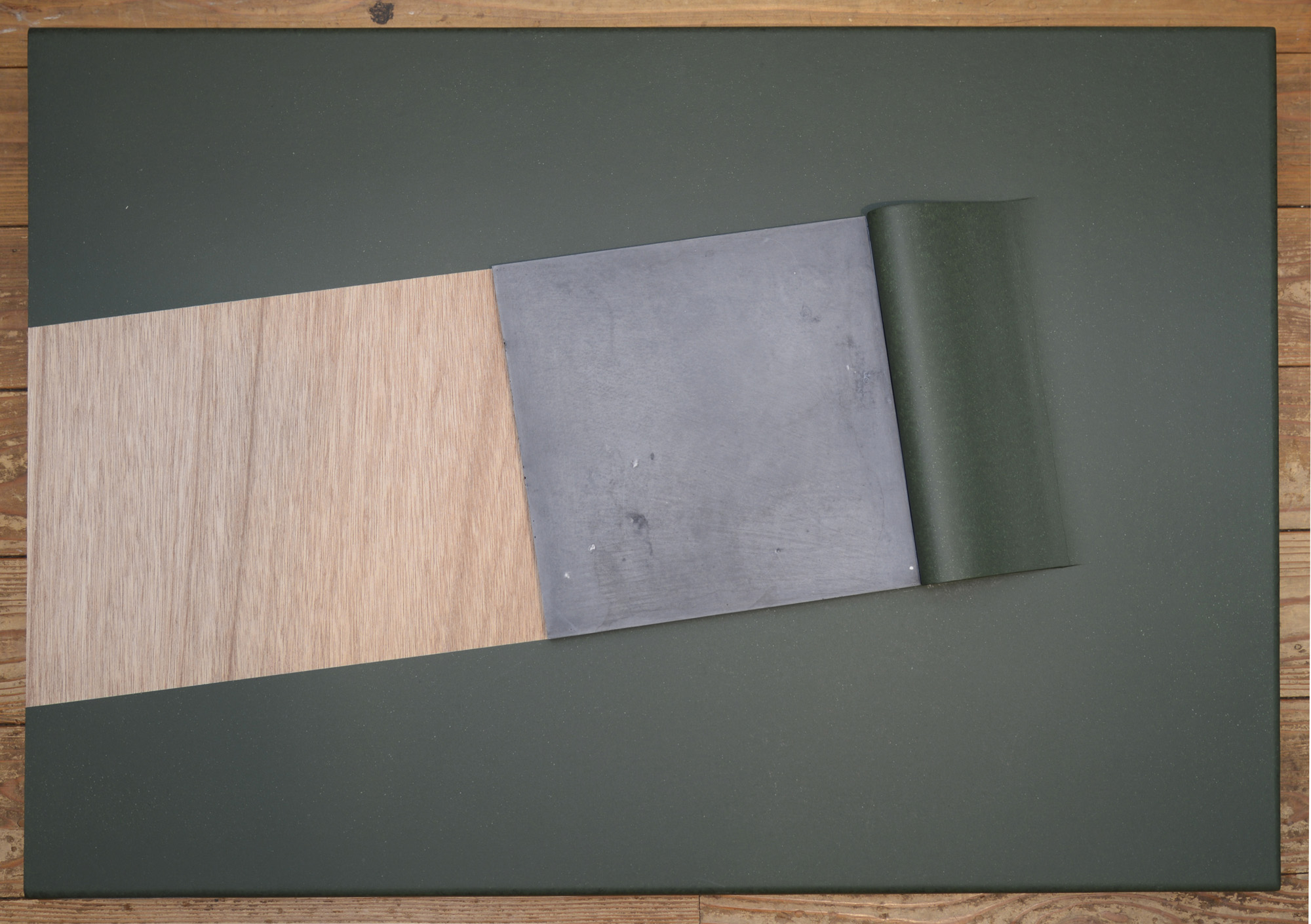

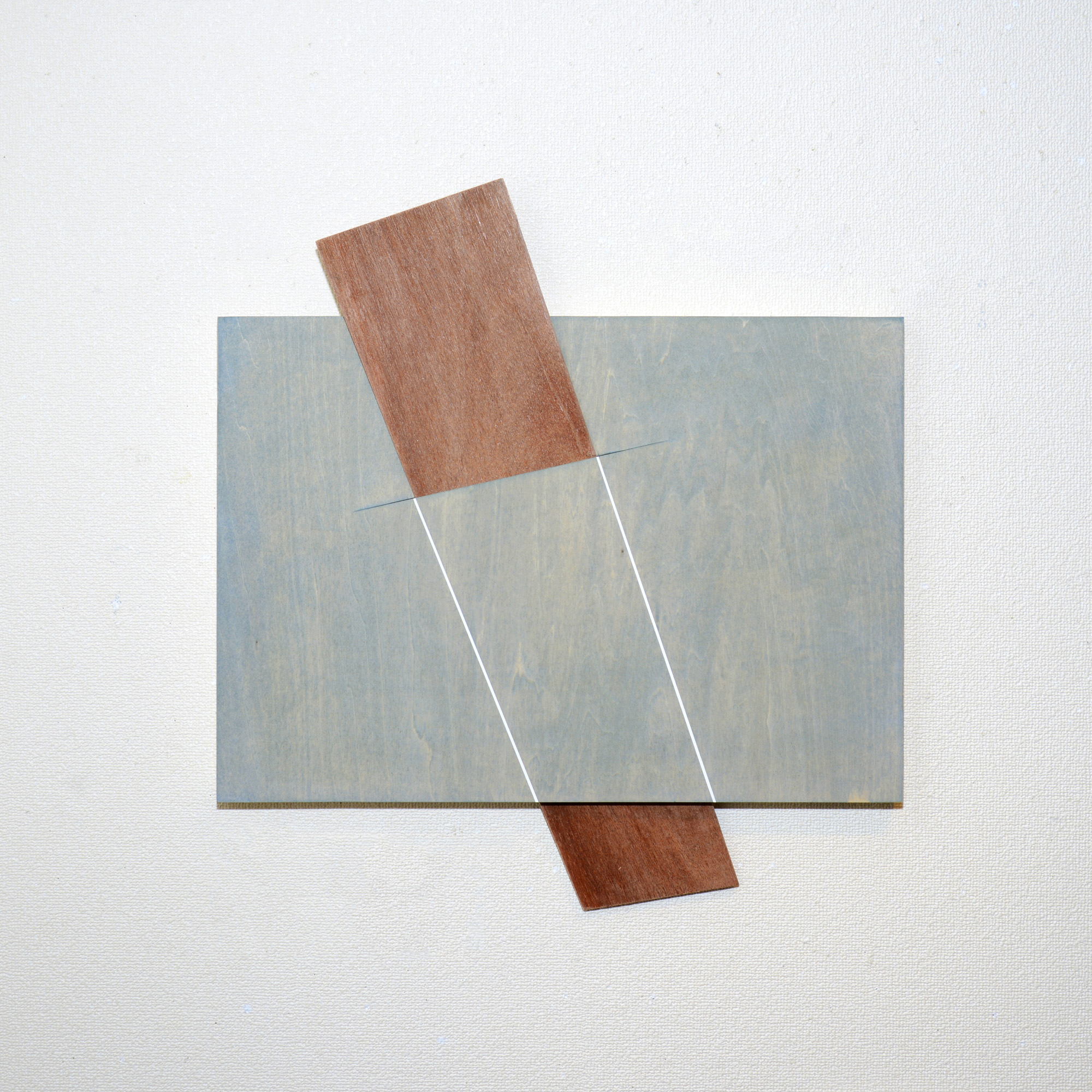

私は、身近にあるものを再経験するために、様々なものとものを組み合わせた作品を生み出している。

作品が具体的な現実を突きつけることで、あるいは初めて見るものになることで私は断片的な感覚の純化を試みている。

言葉とは、事象、現象、あらゆるものの表面である。

本来、それらは到底言語化出来ぬものであり、知識以前に感覚を震えさせていたはずである。

現代は、まるで何かから選択することで生きている時代のように思われる。

我々は生きることに、無知も知も関係ないものだと認める必要がある。それ故に、芸術の言語化により見過ごされてきたものを再経験するため、あらゆるものを使用する。そしてそれは、鑑賞者がこれは何を表現しているのかという選択思考を放棄させ、生命の活発な部分に眠る名辞以前(1)の感覚を呼び覚ます。

私はあなたのために、人間及び動物として、語る前に感じることが必要であるのだと気づかせる機会を生む。

(1) 中原中也「芸術論覚え書き」の一節

2019年 12月

I create tactile and visual art by juxtaposing various materials to allow for viewers to re-experience the textural reality of daily life. Certain works can express a concrete reality or shift in context due to new information. This is because I try to refine the fragmentary senses.

Words are the surface of everything, phenomena and emotions.

Emotion is something that is not easy to be verbalized; it should be quivered before the notion of things.

Today seems to be an era in which you can live just by choosing from a vast variety of options.

We sometimes need to recognize that ignorance and knowledge are not related to life. Therefore, I use every opportunity to re-experience and re-contextualize what has been overlooked by the verbalization of art.

Some works can stop the viewer from thinking about "What this works stand for?" then he/she awakens the sense of ‘meiji izen’(1) lies deep inside the human soul.

I create an opportunity for you to know that we all need to feel before choosing knowledge as a human and animal.

(1) Chuya Nakahara, ‘Geijutsu-ron Oboegaki’

December 2019

Janr 5 - 13, 2019

Gallery HANA Shimokitazawa

3-26-2 Kitazawa, Setagaya-ku, Tokyo

3-26-2 Kitazawa, Setagaya-ku, Tokyo

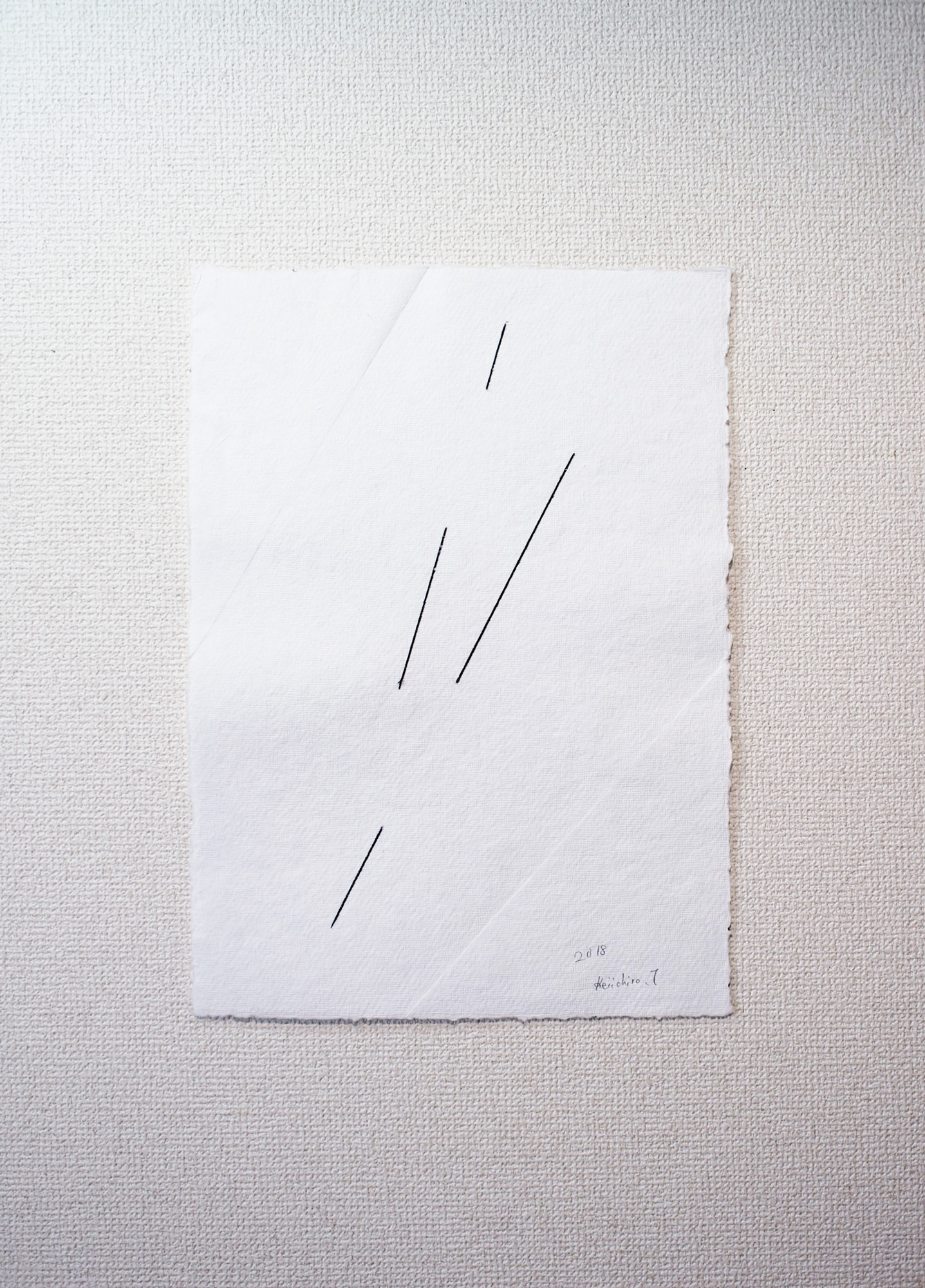

statement

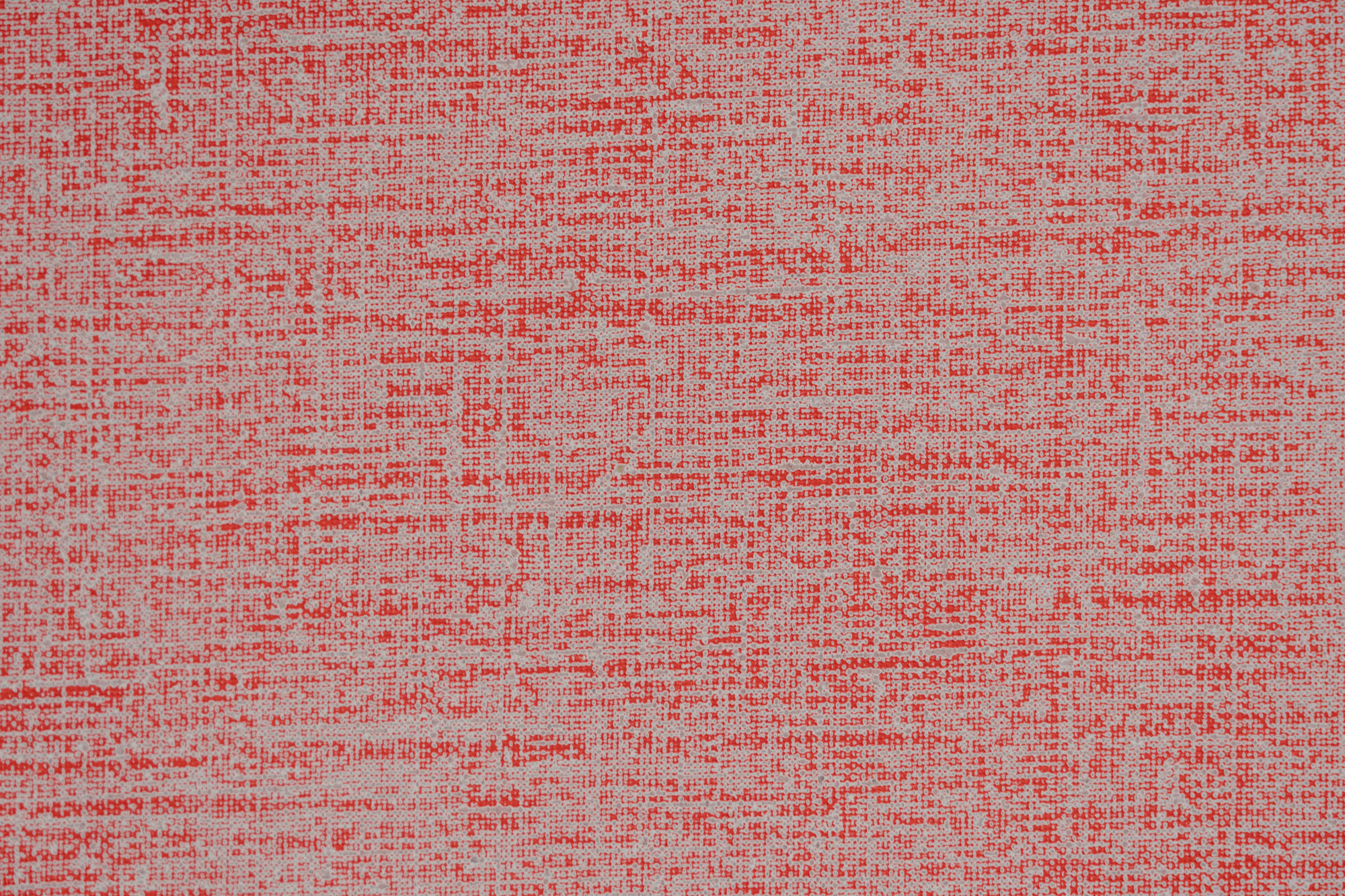

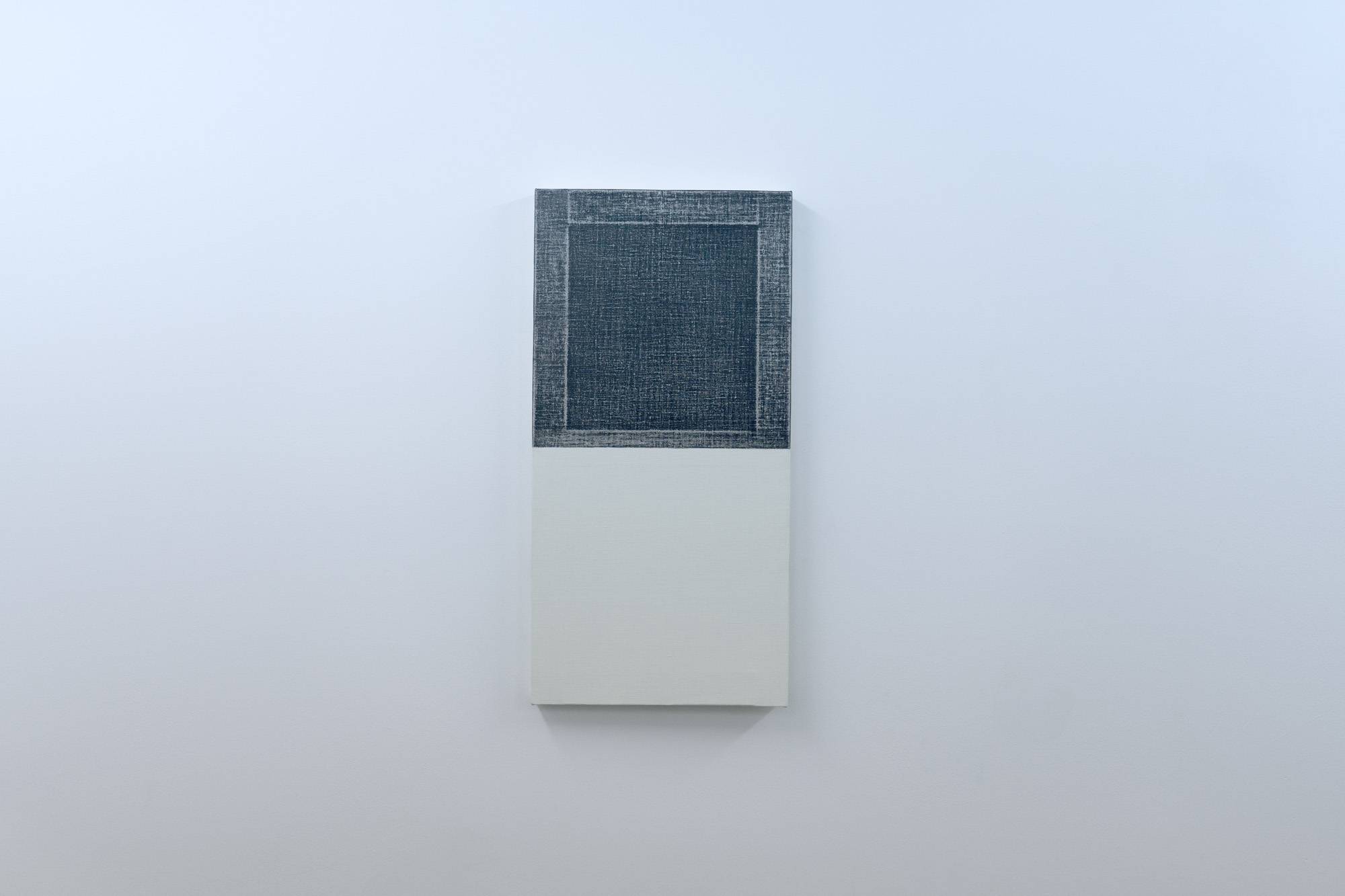

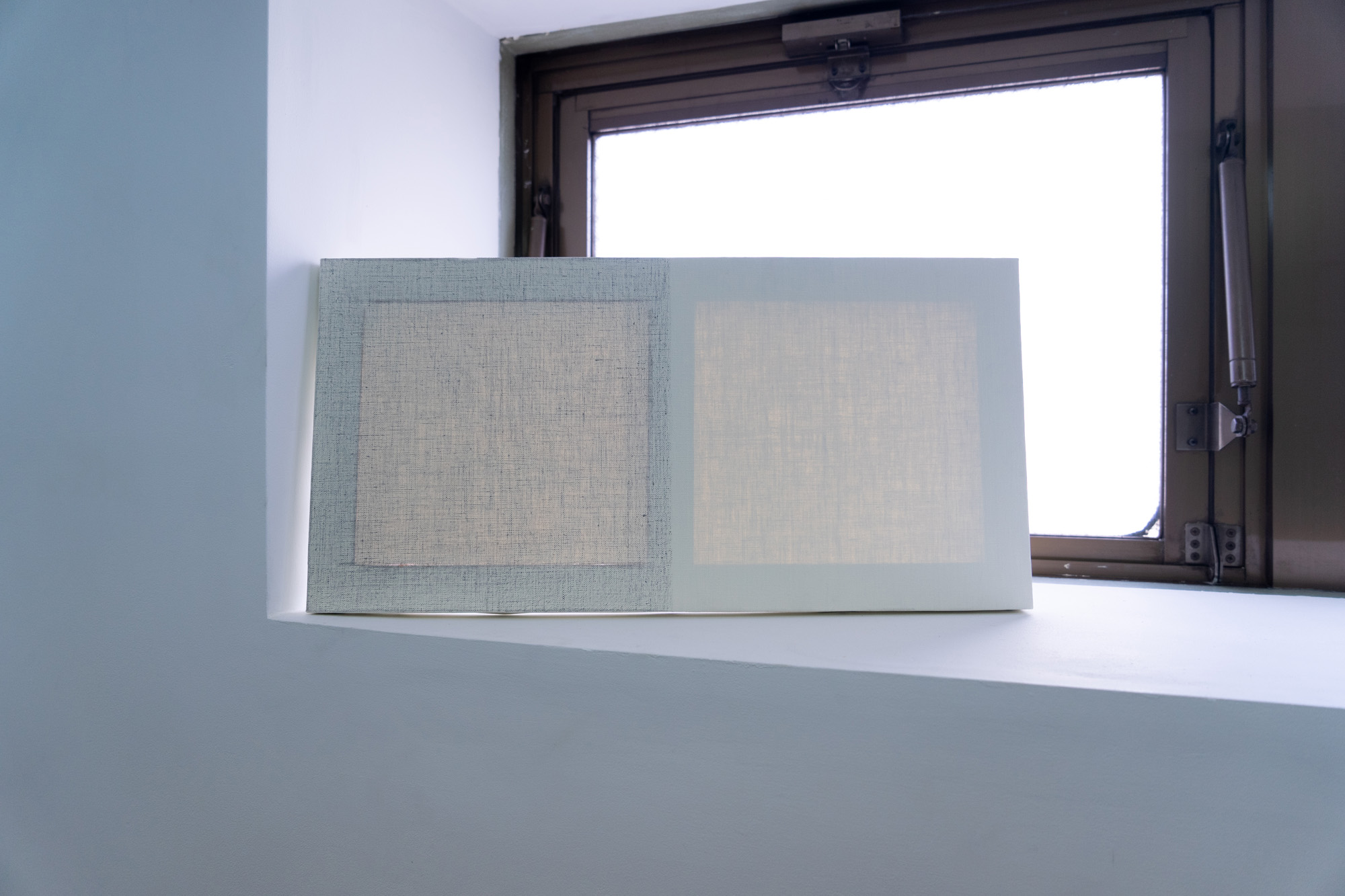

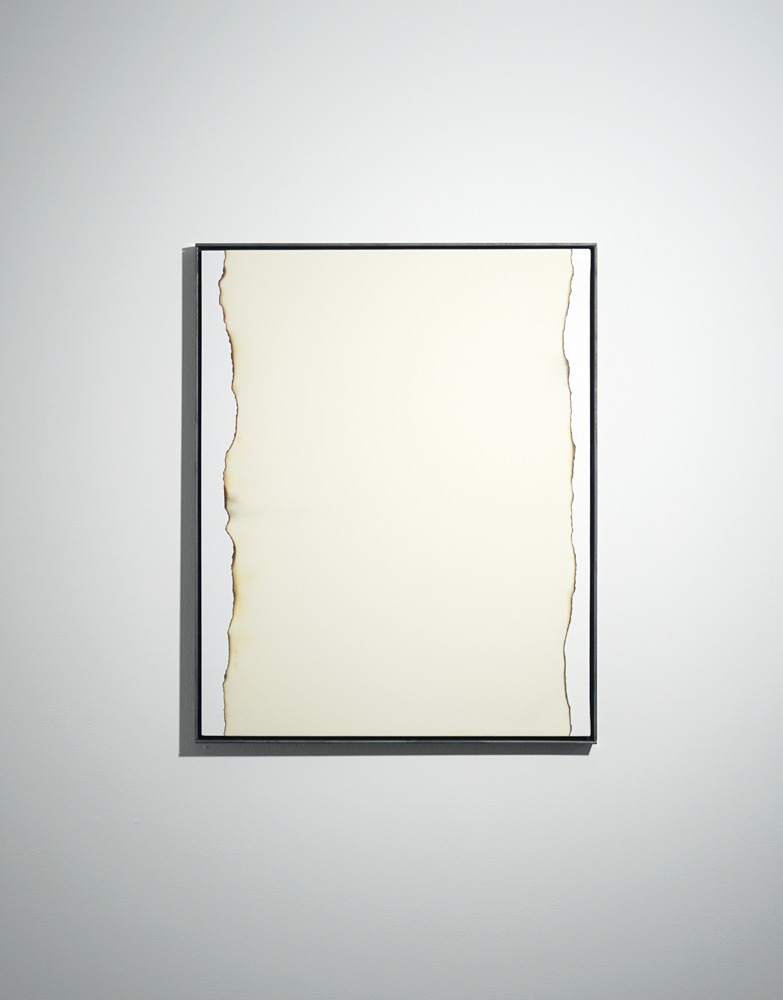

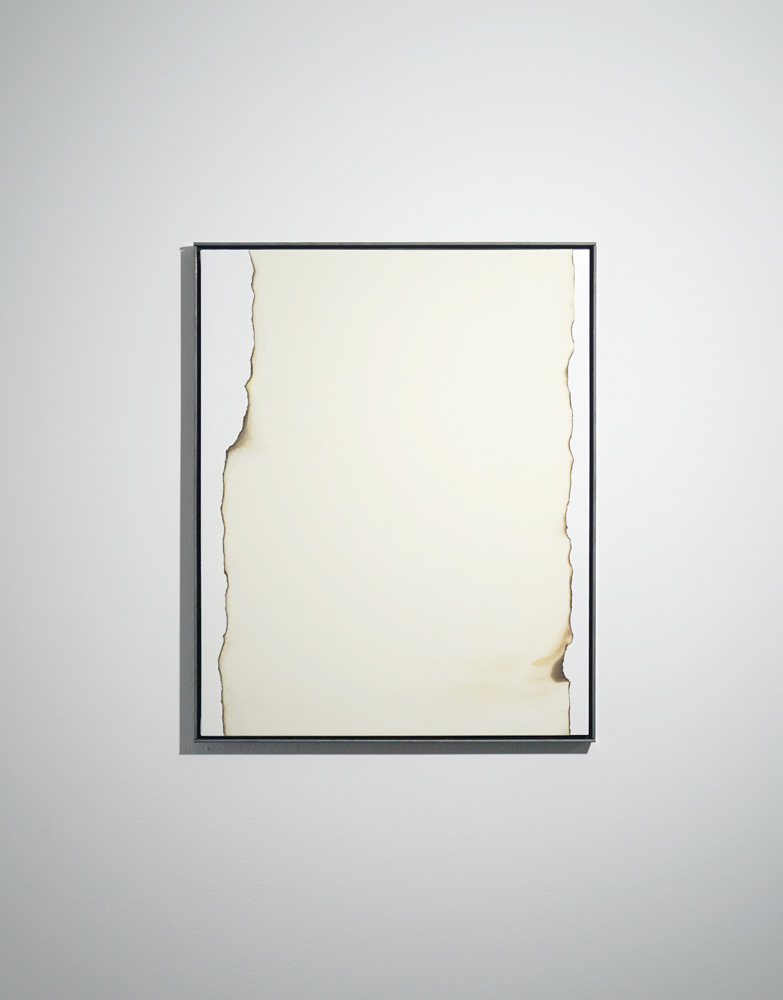

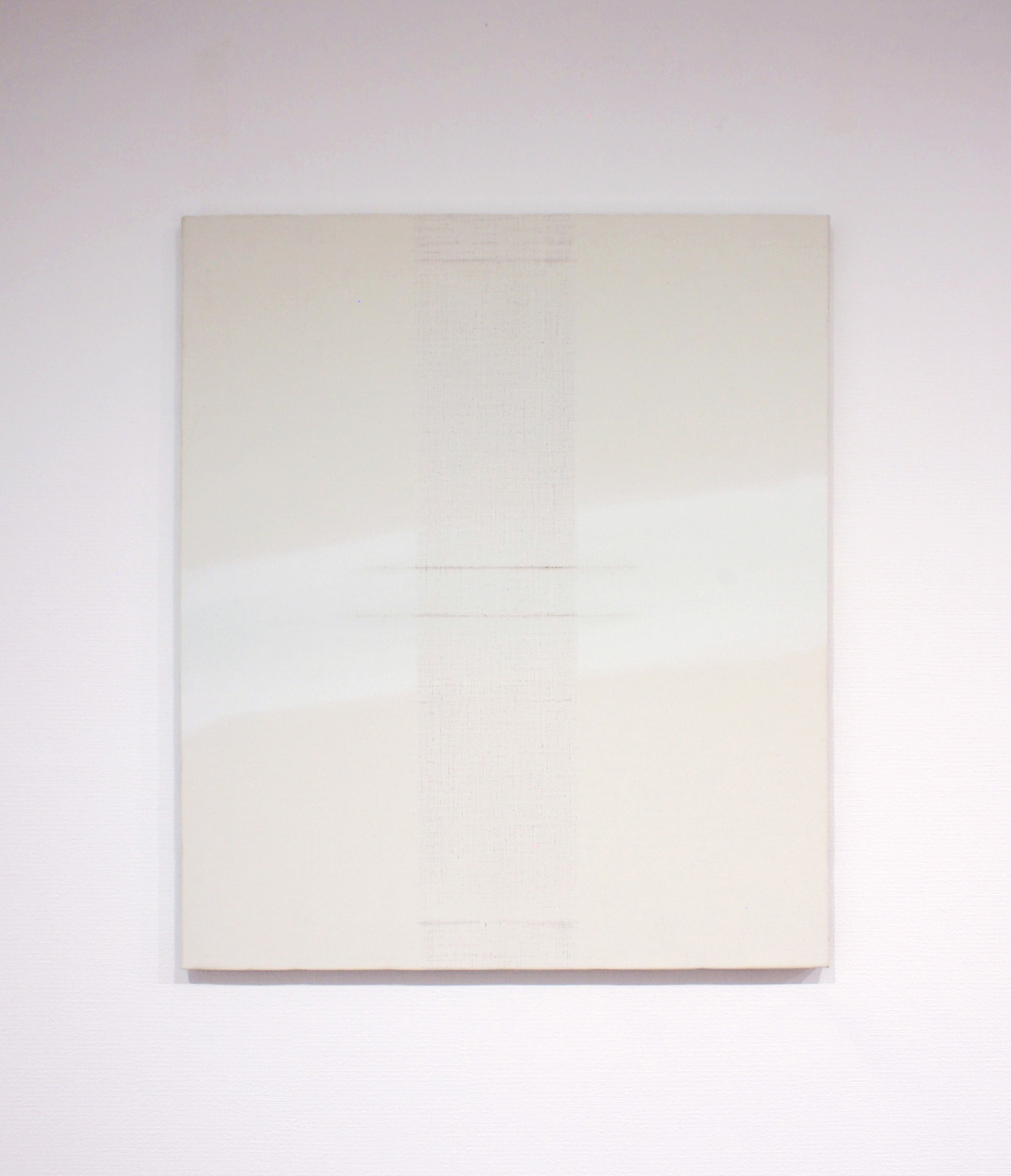

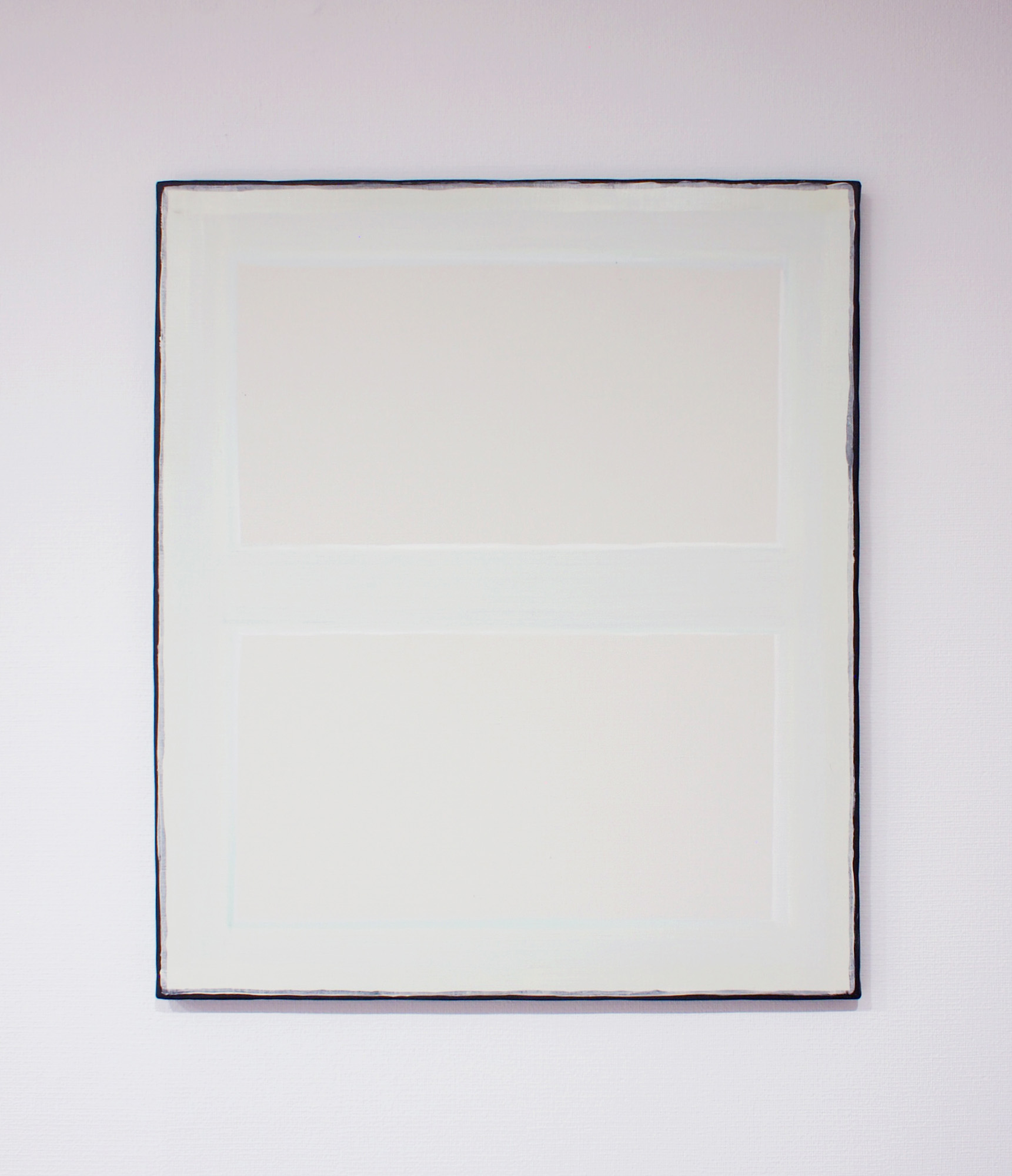

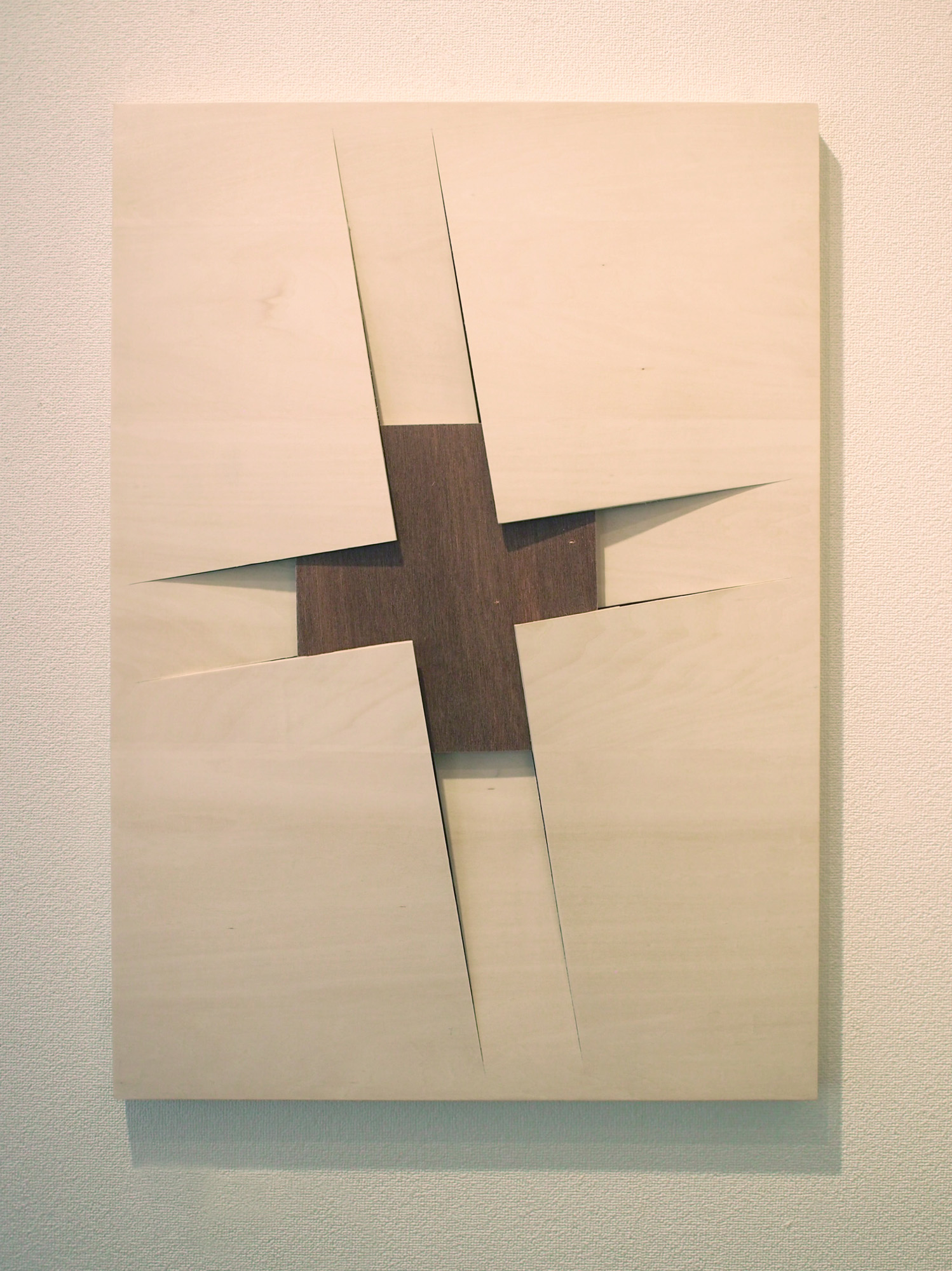

二十歳の頃、なにも描かれていないキャンバスに見惚れていたことがある。

少し黄色がかった白で塗られた、目が細かな麻布の画布を、真鍮の釘で間隔が揃うように張ったそれは、言葉では言い表せないものだった。

きっとこの世界には、気づきにくいものが多くあるのだろう。

私の意図に応じることもあれば、

まるで自然に環るように、私など気にもとめずにここに在る。

やっと少しばかり、目の前に在るものに必死に向き合えている。

アトリエと私が進むところを、なによりも楽しいとじよう。

2019年1月

© 2025 Keiichiro Tanaka All Rights Reserved.